Приложение к странице Шимон(Симон)Маркиш

Все тома собрания сочинений Шимона Маркиша доступны в электронном формате в электронной библиотеке Андрея Никитина-Перенского «ImWerden» по ссылке https://vtoraya-literatura.com/razdel_1000123_str_1.html

На этой странице:

- Шимон Маркиш. Почему мы уезжаем? — журнал «Сион»,январь 1976

- Шимон Маркиш. Двадцать лет спустя (1985)— Иерусалимский журнал,№18,2004

- Шимон Маркиш. Свободный выбор (1995)— Иерусалимский журнал,№18,2004

- Из писем Шимона Маркиша к Марлену Кораллову (1990е) — Лехаим, 2006, №3

- Давид Маркиш. Слово о брате. — «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, Радио Свобода, 2011

- Леонид Кацис. О книге, ее авторе и о русско-еврейской литературе в жизни Шимона Маркиша —Предисловие к книге: Шимон Маркиш. Русско-еврейская литература От и дО, Оренбург, 2020.

- Иван Толстой Филолог: к 90-летию со дня рождения Шимона Маркиша — Радио Свобода. 07 марта 2021

Шимон Маркиш. Почему мы уезжаем? — журнал «Сион»,январь 1976

Мы” — это вновь прибывшие в Израиль из Советского Союза. Это те самые ’’евреи молчания” (по ставшему крылатым выражению Эли Визеля), чье национальное пробуждение казалось и продолжает казаться чудом и в Израиле, и в диаспоре.

Те, кто сходя с трапа в аэропорту, целует асфальт и бетон. Те, кто вырвался из тюрьмы народов, где самая жуткая и мрачная камера отведена нам, евреям. И однако же – мы уезжаем из Израиля. Пусть не столь уж многие, не больше (в процентном отношении), чем репатрианты из других стран. Но ведь другие возвращаются на прежнее место или находят приют в стране, более или менее схожей с тою, где они родились.

Другие возвращаются в привычные для них условия существования, в родную языковую среду, твердо рассчитывая на помощь знакомых и родных, а не то и сами располагая кое-какими средствами.

А мы бежим куда глаза глядят, нищие и немые, ничего не соображающие в той жизни, в том обществе, которых ищем, в которые так жадно и нетерпеливо пытаемся проникнуть, бежим — как в омут бросаемся. Почему?

Я прожил в Израиле всего три месяца, и, возможно, меня упрекнут в легкомыслии, а не то и в наглости: какое право имею я судить о людях, не побывав в их шкуре, не испытав их горестей и разочарований, но приехав и уехав, как гастролер, как любопытствующий турист?

Мне кажется, однако, что такой упрек был бы несправедливым. Во-первых, я никого не сужу, я только пытаюсь понять. Во-вторых, я не турист и даже не сочувствующий иноземец; Израиль — моя страна, моя гордость и надежда, моя боль и забота, главный интерес моей жизни. А, в-третьих, я позволю себе повторить то, что говорит Томас Манн о Моисее в новелле «Закон”. Моисей жалуется Богу на евреев и просит Предвечного снять с него заботу об этом непокорном народе — ведь он не из их числа, он рожден египтянкой. И Бог отвечает: нет, именно ты больше кого-либо другого пригоден для того, чтобы преобразить этот народ, как скульптор преображает упрямую глыбу мрамора в прекрасную статую, потому что ты разом — и в самой их гуще, и в стороне.

Разумеется, у меня и в мыслях нет равнять себя с Моисеем, но я имел возможность попасть в гущу (едва ли кто станет отрицать, что кибуц — это гуща Израиля) и ощущение принадлежности к ней сохраняю прочно и неизменно, и, в то же время, пока гляжу со стороны. В такой раздвоенности или двойственности взгляда есть, мне кажется, свое преимущество, и я хочу им воспользоваться.

Итак, прежде всего необходимо заметить, что мои рассуждения суть именно рассуждения, а не ученый анализ. Очень хотелось бы такой анализ увидеть — основанный на солидных социологических опросах, с цифрами и датами. Но его, к сожалению, нет. И потому приходится полагаться на свое долгое знакомство с психологией советского еврея и весьма недолгое, но достаточно разнообразное знакомство с израильскими условиями.

И вторая оговорка: речь идет только о европейских евреях и только о так называемых ”интеллигентных профессиях ” , т. е. о той среде, к которой принадлежу я сам и которую, смею надеяться, действительно знаю.

Вопрос, на который я пытаюсь ответить, ставился много раз — и в самом Израиле, и за границей. Естественно, что особенно часто возникает он в русскоязычной печати. Предлагаемые объяснения просты и, в этой простоте своей, убедительны.

Страх перед войной. Постоянное нервное напряжение, вызванное далеко не одним только страхом, но неизбежными для всякой иммиграции трудностями нового места. Сами эти трудности, часто совершенно неожиданные и потому обидные, оскорбительные даже. Их очень много, крупных и мелких, начиная с каменного бессердечия, а то и грубости чиновников и кончая повседневными бытовыми неприятностями. Ностальгия, достигающая в иных случаях истерической напряженности.

Мне рассказывали о молодом враче в Тель-Авиве, хорошо устроенном, работающем в большой больнице. Он говорил: «Вернуться на две недели в Ленинград, походить по улицам, по набережным — отдал бы за это всю остальную жизнь, сразу, не задумываясь ”.

Все это верно и убедительно, так же как верны и убедительны другие причины, частные и более общие, которые находят и называют те, кто пишет о наших отъездах. Но, по-моему, все это лишь следствия, рябь на поверхности, а надо попробовать заглянуть в самую глубь ситуации, уникальной психологически, беспрецедентной социально.

Впервые за все свое существование мир ”социализма” отворил свои ворота перед значительной группой населения — не выбрасывал вон горстку опасных (или потенциально опасных) смутьянов, не продавал за доллары считанных частливчиков богатым родственникам или единоверцам, не оказывал загадочных или, напротив, легко объяснимых услуг важным особам за границей. Несмотря на все препятствия, которые чинятся отъезжающим, еврейская эмиграция 70-х годов — явление массовое и происходящее в относительно спокойных условиях.

Его нельзя поэтому сопоставлять ни с бегством из Венгрии в 1956 году, ни с меньшим численно, но тоже очень значительным бегством из Чехословакии после августа 1968 года, ни даже с еврейской эмиграцией из Польши конца 60-х годов. Ведь польских евреев гнали, вынуждали уехать, лишая работы, исключая из партии, шельмуя публично как врагов Польши в газетах и на собраниях.

Нас никто не гнал, преследования начинались лишь после того, как мы объявляли о своем намерении уехать, и остающиеся, клянясь в любви и верности ”социализму ” и проклиная изменников-уезжающих, приобретали даже благоволение властей.

Я вовсе не хочу сказать, что положение советских евреев лучше, чем — в свое время — венгерских, польских или чешских и словацких, напротив, я уверен в обратном. Но ситуация нашего отъезда — не кризисная, не паническая; она предполагает продолжительные размышления и свободный, здравый выбор. И в этом ее уникальность, по преимуществу.

Человек, никогда не знавший, что такое свобода выбора, всегда подчинявшийся обстоятельствам и лишь лучше или хуже к ним приспособлявшийся, человек с глубоко рабской психологией вдруг оказывается перед необходимостью решать, и не какой-нибудь частный, хотя и важный вопрос, но всю свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи. И люди изнемогают под бременем неведомой прежде ответственности. Лишь немногие вооружены сионистским идеалом, и уж совсем мало тех, кто ясно представляет себе свое будущее в Израиле.

Большинством движет ненависть к российскому антисемитизму — официальному (государственному), неофициальному (неославянофильскому, почвенному, русситскому, правому — его можно называть по-всякому, но он крепнет день ото дня, и угроза его все реальнее), бытовому антисемитизму улицы, нутряной ксенофобии толпы. Сомневаясь и страшась, люди все чаще прибегают к спасительному (потому что облегчающему личную ответственность) доводу: «Ладно, нам уже ждать нечего, но ради детей!..” И, зажмурившись, бредут просить характеристику, собирают документы для ОВИРа. А те, кто так и не решается, клянут себя втайне за то, что, быть может, упускают единственный и лучший в жизни шанс.

Трудно вообразить себе, как немногочисленны те, кто, действительно рассуждает здраво, трезво взвешивает «за” и «против”. Я знал лишь одного такого — прекрасного инженера, благополучного (по советским понятиям, конечцо), образцового сына и нежного отца. Он говорил: «Эту власть я в гробу видел, она уничтожит меня, как только сочтет нужным. Но я советский человек, не в политическом, а в самом обыденном смысле, я весь, с потрохами, принадлежу этой стране и этой жизни, со всеми ее безобразиями и радостями, и никакой другой не мыслю и не хочу. Израиль? Да, конечно, я ему сочувствую всей душой и охотно послужил бы ему, но — на время, чтобы после вернуться домой. А это категорически невозможно. Значит, я остаюсь”. Над его прагматизмом смеялись: какие там советские радости? — пьянка, бабы, охота, что еще? А он был прав. Он сделал свой выбор в подлинном смысле этого слова. Страх перед неведомым не застил ему взгляда, не повлиял на его решение — ни страх перед советской Россией, ни страх перед чужбиной, к которой он, я уверен, питал не меньше сантиметов, чем большинство из нас.

Возможно, скажут, что он плохой еврей, недостаточно хороший или недостаточно еврей. Не знаю, не очень хорошо разбираюсь в том, что это такое, но одно знаю наверное: он в тысячу раз лучше, честнее, порядочнее, чем доктор экономических наук Владимир Маш, распинавшийся в Москве в вечной любви к еврейскому народу и к Израилю, получивший профессорский пост в Тель-Авиве и не вернувшийся из первого же пропагандистского вояжа в Соединенные Штаты, куда его отправило Министерство иностранных дел: какая-то американская фирма предложила ему место, которое ”’хороший еврей » и принял ничтоже сумняшеся, и даже не потрудился предупредить об этом свой университет ”народной земли”.

Добравшись до Израиля, советский еврей переживает период эйфории, обычный для каждого эмигранта в любой стране в первые месяцы после прибытия. С одним, но важным различием: еврей из Англии, США или Аргентины счастлив лишь встречею с возродившейся землею предков, восхищается ее успехами и ее прелестью, стоит в благоговейном восторге перед Стеною Плача, с трудом сдерживает слезы перед старыми фотографиями на музейных стендах или перед детскими кроватками в кибуцных яслях — советский еврей счастлив как встречею, так и предшествовавшим встрече расставанием.

Даже если его отъезд не был результатом разумного и трезвого расчета и при этом сошел сравнительно или даже вполне гладко (без отказов, без выгона с работы, без кагебистского и милицейского шантажа, без ’’гневных осуждений” со стороны бывших коллег на собраниях, без угроз и преследований), сама процедура сбора и подачи документов, сам процесс ожидания выездной визы настолько унизительны, полны такого мучительного напряжения, а чаще всего и такого страха, что забываешь обо всем, кроме желания вырваться, и ненависть застилает глаза непроницаемой пеленой.

И когда, наконец, заветный розовый листок с твоей фотографией оказывается у тебя в кармане, ты готов плясать от счастья, как царь Давид перед Ковчегом Завета, ты уверен, что это самый светлый, самый памятный день в твоей жизни. Верил бы ты в Бога, ты бы твердил и твердил без устали слова Псалмопевца: ’’Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша избавилась, как птица из сети ловцов; сеть расторгнута, и мы избавлены” (123 /124/, 7). Но в Бога ты, как правило,не веришь.

Да, мы счастливы вдвойне в период эйфории, но зато – по универсальному закону о действии и противодействии — вдвойне удручены, когда наступает следующий период, период отрезвления, столь же закономерный, почти неизбежный, как предыдущий. Новый иммигрант ’’прозревает”, начинает видеть не только свет, но и тени и, одновременно, вспоминает покинутую родину.

Надо сказать сразу: решительное (если не громадное) большинство советских евреев проходит искушение и горести этого периода благополучно и — хуже ли, лучше ли, — но укрепляется в новой жизни. Об «интеграции” (какое безобразное, кстати говоря, для российского уха слово!) говорить, конечно, рано, но первые шаги сделаны, и это основное. Большинство это чрезвычайно неоднородно в своем отношении к Израилю, но даже самые недовольные, самые разочарованные остаются за пределами моей темы. Брюзжат ли они и ворчат по пустякам, жалуются ли и негодуют с полным основанием — все равно, они не уезжают, и даже само недовольство, сами жалобы и нарекания незаметным образом сближает их со старыми израильтянами.

В период отрезвления мы, советские евреи, уязвимее, ранимее против любого прибывшего из любой другой страны. В этом, как мне представляется, главная причина наших отъездов. Уязвимость же и ранимость наша — советское наследство, вывезенное без таможенных досмотров со старой, не исторической, но фактической родины.

Блаженны злопамятные: те, кто не забыл своих обид и потерь, своей копившейся годами ненависти, находят в них неиссякаемый источник твердости духа, безотказное средство против огорчений, обид и ностальгии. Просыпаясь утром, они восклицают: ”Я больше не там, я вырвался!” — и этой инъекции бодрости хватает на целый день. Но доподлинно злопамятных раз-два — и обчелся: человек забывает худое катастрофически быстро. Вдобавок, одной только решимости не прощать — мало, одною ненавистью, как говорил Достоевский, жить невозможно.

Что же еще помогает нам и, главное, что мешает миновать без невозместимых потерь тяжелую полосу? Прежде всего, конечно, помогают вера и верность. Любая — иррациональная (вера в Бога) или рациональная (верность идеям и идеалам сионизма). Это можно сформулировать и по-иному: чувство и сознание принадлежности к некоей общности, религиозной, национальной или национально-религиозной.

Но в Бога мы, как я уже сказал, большею частью не верим, и редко встречаешь вновь прибывшего из Советского Союза, который готов повторить за русско-еврейским писателем Эли Люксембургом: ’’Здесь я каждый миг чувствую присутствие Бога и Его руку, которая меня ведет. Нет высшей чести и высшего счастья, как жить в Иерусалиме”. Я предполагаю, что это почти экстатическое настроение нельзя привезти с собой, что оно рождается из встречи со Святою Землею. Недаром его находишь и среди молодежи, до отъезда ничего не знавшей и не желавшей знать не то что об иудаизме, но и о религии вообще.

Но повторяю: как правило, мы в Бога не верим. Духовную жизнь в Советском Союзе сегодня нельзя назвать антирелигиозной; активный атеизм — часть официальной идеологии и уже в силу одного этого не привлекает симпатий интеллигенции. Но она арелигиозна, равнодушна к проблемам веры. Если в последние 10-15 лет интерес к религии заметно оживился, то связан он скорее с политическими или культурными, а не с духовными в узком смысле слова запросами. Религия — самая доступная и, по нынешним временам, самая безопасная форма оппозиции. Коллекционирование икон или медных складней — не только модное хобби, но, в известной мере, и знак солидарности с националистами, пытающимися возродить и сохранить русскую культуру, прилежно разрушавшуюся властью в 20-х и начале 30-х годов.

Очень существенно также, что, во-первых, государственный атеизм расправлялся с синагогой куда радикальнее, чем с церковью, и, во-вторых, что приобщение к церкви куда легче, чем к синагоге, — хотя бы из-за еврейского языка, которого ни молодое, ни среднее поколение не знает. В результате, любопытствуя, фрондируя или, действительно, ища веры, евреи по происхождению чаще тянутся к христианству, чем к иудаизму.

Толпы у московской синагоги в Осенние праздники или в Пурим — это на 90% (если не больше) политические демонстрации. Их участники, даже самые истовые, попадая в Израиль, сбрасывают ермолки и, если и сохраняют какие-то отношения с Богом, то скорее с ’’богом философов” Спинозы, чем с Богом Торы и Пророков. Но в трудном и тонком деле вживания в новую жизнь ”бог философов” помочь не способен.

Посмотрим теперь, как помогает нам наше национальное самосознание. Не будем обольщаться иллюзиями: наша принадлежность к еврейству определяется, прежде всего и главным образом, — а нередко и исключительно, — отрицательными характеристиками: общими ограничениями и притеснениями, общей враждою к нам и общими реакциями на эту вражду. Разрушение общины и запрещение иврита (20-е — 30-е годы), ликвидация еврейской политической жизни даже в рамках коммунистической партии и советской власти и закрытие идишистских школ (30-е годы), гибель миллионов в бывшей черте оседлости от рук гитлеровцев и окончательное истребление идишистской культуры сталинцами — всем известные этапы нашей принудительной ассимиляции. Родившиеся в 30-х, 40-х, 50-х, что знаем мы о себе, кроме того, что мы — не такие, как другие? В крайнем случае — что дедушка как-то очень чудно молится, а бабушка раз в неделю зажигает свечи, и еще реже — что старики соблюдают какие-то странные правила, когда готовят себе еду. Чаще — имеем некоторое представление о еврейской кухне, иногда о еврейских песнях. Зато в обилии слышим еврейские анекдоты, в подавляющем большинстве — антисемитские, и издевательское подражание еврейскому акценту. Маловато для национального самосознания…

Разумеется, я утрирую, бывали счастливые исключения, но, по сути, в среднем это именно так. Многие ли среди нас, даже из патриархальных семей, в той или иной форме сохранявших религиозные традиции, читали Библию мало-мальски внимательно? Многие ли знают имена гаона Саадии, Франка, Мозеса Мендельсона, многие ли слыхали о заключении Талмуда, Каирской генизе, Велижском деле, коллекции Перферковичей, о русско-еврейской журналистике и исторической школе конца прошлого — начала нашего столетия? Считанные единицы. В среднем мы принадлежим русской культуре среднего же уровня точно так же, как наши русские сверстники. (Кстати, это еще одна причина, почему еврей, ощутив тяготение к религии, обращается не к иудаизму, а к православию).

В последние 5 — 6 лет, с началом большой эмиграции, наш еврейский уровень повысился. Появились подпольные школы иврита, нарасхват пошли и Грец, и Дубнов, и ”Еврейская энциклопедия», и ”Что такое Шулхан-Арух”, и даже разные

современные русс ко-еврейские издания — все, что чудом сохранилось и лежало без движения, покрываясь пылью десятилетий. (Впрочем, и здесь не будем строить ненужных иллюзий: достаточно часто бешеная погоня за русско-еврейской словесностью объяснялась не любознательностью, а любостяжательством — слухами, будто все эти книги и журналы можно перепродать в Израиле с солидным барышом). Но упущенного не наверстать с наскоку, и мы приезжаем все-таки россиянами еврейского происхождения, а не российскими евреями. В этом, мне кажется, одно из важнейших различий между нами и вновь прибывшими из других стран.

В Израиле, однако, упущенное наверстывается с поразительной быстротой — при условии, что мы не противимся этому бессознательно, а иной раз и осознанно. Вот здесь-то и скрыта та стрелка, на которой меньшинство разъезжается с остающимся большинством и поворачивает на отъезд.

Россиянин еврейского происхождения — это русский не второго сорта (как полагали о себе эмансипированные евреи до революции), а самого последнего, и он прекрасно это знает. Но в Израиле, где его вдруг начинают называть «русским» (как есть и ’’немцы”, и ’’венгры”, и ’’поляки”, и кто угодно еще), он — тоже вдруг — перестает замечать кавычки, забывает о сортности и, в самом деле, ощущает себя русским, представителем и носителем русской культуры и русского (читай: советского) образа жизни в чужой стране. Это первый шаг к эмиграции и к продолжению диаспоры.

Конечно же, не прозвание ’’русский” наталкивает на этот шаг, а глубоко скрытое недовольство своим решением покинуть Советский Союз. Только тут выясняется или хотя бы смутно проглядывается, что ты не смог или не захотел обдумать своего выбора, что из двух слагаемых в тебе — советского и еврейского – первое сильнее, важнее. И это открытие или смутное предчувствие открытия провоцирует безумие. Вместо того, чтобы, по крайней мере теперь, размыслить здраво, попытаться найти наилучший вариант, мы, привыкшие к ненависти, насквозь пропитанные ненавистью, обращаем ее не против собственного легкомыслия, собственной глупости, а против еврейства в самих себе и вовне. И это намного важнее изнурительной жары и влажности, бытовых неудобств и языкового барьера, это основа основ недовольства, протеста, бегства.

Есть замечательные слова, полные великого смысла не только для христиан и не только для верующих вообще, но для всех и каждого: ’’Царство Небесное силою берется” (Матф. 11, 12; Лук. 16, 16). Любовь не меньше, чем вера, требует волевого усилия, тем более любовь заглазная, далекая, во многом вымышленная и, на поверку, почти всегда лишь отдаленно схожая с тем, что мы себе представляли в нашем советском ’’далеке”. Но вместо того, чтобы сделать это усилие, понять абсолютную его необходимость, мы перечеркиваем самое любовь, спешим объявить ее неудачной, несостоявшейся, безответной — и бежим, точно амоком гонимые, окончательно губя собственную жизнь.

Однако же слабости и пороки наших чувств, изъяны нашей воли — лишь оборотная, или, лучше сказать, видимая, казовая сторона того, что Платон в диалоге’’Федон” называет ”мисологией”, т. е. ненавистью к мысли и слову. В день своей казни, на самом пороге смерти, Сократ рассуждает с друзьями и учениками о самом главном и для него, и для них — о бессмертии души. В рассуждении встречается неразрешимое,по-видимому, противоречие, и собеседники умолкают в отчаянии. Тогда Сократ и объясняет им, что нет ничего страшнее и опаснее, как, потерпев интеллектуальную неудачу, винить в этом не себя, не свое неумение правильно мыслить, а самое мысль, ставить под сомнение и прямо отрицать нашу способность и обязанность мыслить.

Этим недугом (под современным названием ”идеологического вакуума») страдает сегодня все советское общество, и наиболее умные и дальновидные его руководители, большие, но, в особенности, средние и малые, говорят об этом открыто — правда, на закрытых собраниях. Очевидное банкротство и бесстыдное, чуть ли не на показ себя выставляющее лицемерие официальной идеологии результатом имеют то, что общество, объявляющее себя самым идейным в целом мире, в действительности — самое безыдейное из всех возможных. Мы докатились до того, что сами слова «учение», ”концепция”, «метод” стали предметом насмешки. Я вполне допускаю, что марксизм не отвечает за своих выблядков, но «марксистско-ленинское мировоззрение” надежно отбило вкус к какому бы то ни было мировоззрению, к мировоззрению вообще.

«Мисология”, вне всякого сомнения, до крайности опасная болезнь, не только следствие, но и предпосылка всякого тоталитаризма, благодатная для него почва, но сейчас нам важно обратить внимание на другое — на упорство этого недуга. Собираясь в дорогу, мы, казалось бы, заполняем свой вакуум, перестаем хихикать в кулак при упоминании об убеждениях или мировоззрении. Но это только так кажется.

Безыдейность наша — при нас безотлучно, от этого наваждения не избавляются вместе с советским гражданством, и, выждав удачный момент, бес нашептывает в ухо: «Родина? Убеждения? Свобода? Равноправие? Свой среди своих? Да плюнь и разотри! Все ложь, вранье! Слыхали! Что там, что здесь — один шут. Но нас не проведешь, мы ученые!” И вот уже возвращаются неразлучные спутники идеологического вакуума — цинизм, наглость (в непременном сочетании с трусостью), хищничество, отчуждение.

Не то отчуждение, которое, клянясь Марксовым именем, с таким усердием обличают левые на Западе, но вытаптывающее душу без остатка отчуждение тоталитарного режима, разгромившего все социальные структуры, строй, организацию и превратившего общество в ”массы ”. И вот уже слышны речи: ’Да чем я, собственно, им обязан? Почему я должен идти в их армию? Почему должен рисковать ради них своей жизнью и жизнью своих детей? Или хотя бы терпеть неудобства? Пропади они пропадом!”

Прорываются и прямо антисемитские тирады различных оттенков, вывезенные из’’любезного отечества”, от осторожного ”Все-таки это тяжело, когда кругом одни евреи” до откровенного ”У, жиды проклятые!” Понятно: советский человек, мисолог взял верх над человеком, над евреем. И это неважно, несущественно, если он в то же самое время разрывается от злобы к Советскому Союзу: он тот же, прежний советский человек, совершенно тот же психологический стереотип, только с обратным знаком.

Некто Катров уехал из Израиля потому, что ему там мешали развернуть с должным размахом антисоветскую пропаганду. Предлагая эту версию в Европе, он однако не рассказывал, как поносил и проклинал евреев на всех углах Тель-Авива и Иерусалима, как орал: ’’Ненавижу жидов!” (за что и был бит).

Если безыдейностью советский еврей страдает не в большей и не в меньшей мере, чем любой советский человек, то ощущением сиротской беспочвенности, лишенности корней, наверняка, побивает всех остальных. Остальным внушали сперва, что национальная солидарность и патриотизм — реакционные пережитки, потом пели что-то невнятное про советский патриотизм, потом установили строгую иерархию национальностей и патриотизмов (русский народ — ’’старший брат”, остальные ’’братья” — в порядке численности, от украинцев до эстонцев; соответственно Суворов ’’главнее” Богдана Хмельницкого). Как все это ни вздорно и ни подло, остальные тем не менее — даже не выходя за пределы официальной идеологической жвачки — воспринимают сегодня любовь к родной земле и культуре как нечто вполне органическое, само собой разумеющееся. Остальные, но не мы. Нам советская власть и партия уже 30 лет, с 1946 года, открыто вбивают, что мы космополиты безродные, беспачпортные бродяги в человечестве, нахлебники и дармоеды за чужим столом, клеветники, всегда готовые предать народы, которые нас приютили великодушно (все народы, не исключая и чукчей с ненцами, но в особенности, конечно, славян), осквернить их национальные святыни, оболгать ценности, унизить достоинство. Собственной же земли, культуры, истории нам не положено. Мы обязаны поклоняться памяти доблестных казаков Хмельницкого,” воссоединивших Украину с Россией”, а заодно вырезавших сотни тысяч евреев,но защитники Масады не имеют к нам никакого касательства, и мы к ним никакого касательства не имеем.

Официальная доктрина подкрепляется, а бывает, и углубляется националистами всей дружной семьи советских народов, всеми оттенками национализма. Я уж не говорю о русских патриотах, объединявшихся вокруг журнала «Вече”, людях и искренних, и смелых, и по лагерям сидевших (и сидящих), но — что делать? — нашего брата сильно не жалующих. Даже крымские татары, депортированные Сталиным еще в 1944 году и по сю пору томящиеся в ссылке, — и те не исключение. Один из тех, кого в Советском Союзе называли” демократами”, а на Западе зовут»диссидентами”, человек благородный, бесстрашный и бескорыстный, делал все, чтобы борьба татар за возвращение домой возымела какое-то действие. Но однажды в Ташкенте (крымские татары были вывезены в Среднюю Азию) ему сказали, в минуту откровенности:” Ты замечательный парень, ты наш лучший друг, но ты должен знать: тебе нет места среди нас, мы в разных лагерях, потому что ты еврей, мы мусульмане, а твои там, в Палестине, — нож в сердце всего мусульманского мира”. Бедный демократ! Он-то думал, что «его” — это все, страдающие от несправедливости в его стране. Но ему напомнили, что своей страны у него нет, и, конечно, услышать такое напоминание от друзей много страшнее, чем от врагов.

Вытравить из души беспочвенность не легче, чем безыдейность. Тот же бес, в тот же удачный момент шепчет в то же ухо: «Ты был чужой там, в России (Литве, Молдавии и т. п.), ты чужой и здесь. Чужая страна, чужие люди, чужой язык. Да что там, признайся честно: все еще более чужое, чем в России (Литве, Молдавии и т. п.). А раз и здесь чужой, везде чужой, так стоит ли оставаться, не лучше ли поискать местечка получше, поспокойнее, побогаче — вдруг повезет?” И мы отправляемся на поиски.

Отправляется незначительное меньшинство, большинство преодолевает соблазны и искушения, справляется с трудностями и с собственной слабостью, но те же самые искушения беспочвенности и безыдейности касаются в тот или иной миг души любого из нас, новичков в Израиле, не исключая, разумеется, и автора этих строк. Именно поэтому я и пишу — не ради уезжающих, они меня, в сущности, не интересуют, хотя многих из них мне жаль, но ради остающихся.

Я никак не утверждаю, что Израиль не несет никакой вины за наши отъезды. Виноват и Израиль (в первую голову, склеротический бюрократизм, но это ни для кого не новость), виноваты и обстоятельства, от Израиля не зависящие (война,инфляция, экономический спад и прочие, также ни для кого секрета не составляющие). Однако главный виновник — мы сами, наше советское естество.

Шимон Маркиш. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ (1985)

Источник: ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ ИЖ №18 (2004) https://new.antho.net/wp/jj18-markishs11/

Двадцать лет назад в Москве отмечалось семидесятилетие со дня рождения Переца Маркиша. Это был уже не первый после посмертной реабилитации вечер его памяти, но впервые удалось получить большой зал писательского клуба, вмещающий больше шестисот человек. Хотя никаких объявлений в газетах не было, хотя пригласительные билеты рассылались по строго проверенным в Союзе писателей спискам, народу собралось туча, и туча достаточно грозная и неприятная для литературного начальства. Пришли – незваные! – не старые евреи и еврейки, а еврейская молодежь, уже не знавшая языка, на котором писал Маркиш, но прекрасно отдававшая себе отчет в том, что означала жизнь и смерть Маркиша для всех нас, евреев России. Семье устроители вечера дали примерно сотню билетов, и мы привели и провели не только близких и дальних друзей, но и гостей уж вовсе «нежелательных» – израильских и американских дипломатов, иностранных журналистов. Нечего и говорить, что зал был набит битком, стояли во всех проходах, чуть ли не на сцене.

На сцене, за столом президиума, Маркишей было трое – мать, брат Давид и я. Мама в тот вечер не говорила, слово предоставлялось сыновьям.

Я написал страничку текста и выучил ее наизусть. Мне хотелось проверить, как это будет звучать перед аудиторией, хотя и бесспорно благожелательной, но чрезвычайно разнородной, отнюдь не еврейской только. Я пошел к своему близкому и дорогому другу, русскому поэту и стопроцентно русскому человеку. Он выслушал меня и был видимым образом растроган. Но я продолжал волноваться, тревожиться…

Я не нахожу этой странички в своих бумагах. Может, это и к лучшему: самым важным и – не побоюсь сказать – драгоценным в том выступлении был мощный, предельно напряженный контакт с залом, мне казалось, что я говорю не к этим людям, сидящим передо мною, а за них, от их имени, говорю то, что они хотели бы, но не могут, не смеют сказать.

Вот примерно мое краткое слово:

Мы собрались сегодня, чтобы почтить не только день рождения поэта, но, в первую очередь, его память, память о нем. Память (перефразировал я Осипа Мандельштама) – это «наше мучение и наше богатство». Хрупкое богатство, растрачиваемое до ужаса быстро, и необходимы постоянные и упорные усилия, чтобы не дать улетучиться неповторимому запаху редеющих завитков на макушке, не дать умолкнуть неповторимым интонациям голоса и смеха, чтобы не исчезли из глаз любимые руки, пальцы, ногти, бороздки на ногтях. Гомер рассказывает: души в загробном царстве беспамятны, но память возвращается к ним, если напоить их кровью черной овцы. Мы, живые, поим свою душу, поддерживаем и освежаем память не овечьей кровью, но кровью и мукой собственного сердца. Пропавшим без вести на поле битвы или в дальнем путешествии, в кораблекрушении древние греки ставили памятники-кенотафы (буквально – пустые могилы). У Переца Маркиша нет могилы и нет памятника, но память о нем жива, и вернейшее тому свидетельство – многолюдство нашего сегодняшнего собрания. Закрепить ее, задержать, не дать ей изгладиться как можно дольше – наш долг перед Маркишем и перед самими собою, потому что главной целью его убийц было именно истребление памяти. И она будет жива. Она не будет вечной, – разговоры о вечной памяти – самообман, – но долгой она будет.

Ответом была настоящая овация.

Я был настолько взволнован, что не знаю сегодня, что говорили остальные и кто были эти остальные. Единственное, что осталось отчетливо, – это восторженный и грозный рев зала после стихов Давида. Они сохранились, эти стихи. Вот они:

Каморка. Камера. Карета.

Рыбачья хижина. Дворец.

Хотя темно, но много света.

Вниманье: здесь творит Творец!

Чертеж он чертит, ловит слово –

И, ошибаясь сгоряча,

Он опыт начинает снова,

Проклятья под нос бормоча.

Он ищет философский камень,

Рисует небо, пишет стих,

Из искры раздувает пламя

Для грозных опытов своих.

И за восторг открытья кровью

Сполна расплатится Творец…

Он жил во тьме средневековья,

И быть иным не мог конец.

Его во исполненье долга

В темницу стража увела,

И шапочка его из шелка

Осталась на краю стола.

Я не пишу его с натуры –

Его сожгли, и праха нет…

Короче, он точь-в-точь с гравюры,

Которой добрых триста лет

Пусть номер века – важный фактор,

И времени довлеющ знак.

Но, может, надобен редактор –

На деле было все не так?

Он голубые замки строил

Из вдохновенья своего.

За ним пришли под утро трое,

Пришли и увели его.

Ждала машина в переулке,

Светало, дом темнел большой,

И клетка лестничная гулко

Откликнулась на стук чужой,

И – всё…

А в остальном похоже:

Конец один – убить творца.

Он весь свой век крамолу множит,

Умы тревожит, жжёт сердца.

Во все века мы это знаем…

За доблесть, за восторг, за стих

В постели смерть не суждена им.

Ну, скажем, – большинству из них.

Когда все кончилось, кто-то из близких сказал: «Это был не вечер, это была демонстрация. Впервые было выкрикнуто во весь голос: убили! убийцы!» А убийцы – пусть не главные, пусть пособники убийц – сидели и в зале, и даже на сцене. Председательствовал на вечере поэт Николай Тихонов. Его статьей 1946 года «В защиту Пушкина» началась антисемитская травля после войны.

От статьи Тихонова к убийству Маркиша, к «делу врачей» – дорога прямая, прямее некуда.

Мы с братом часто вспоминаем тот вечер. Мы верим, что он внес свою лепту в национальное пробуждение российского еврейства. И хотя, конечно, мы этим гордимся, но заслуга тут не наша. Это Перец Маркиш продолжал служить своему народу. Мы верим также, что служба его далеко не кончена, что и стихи его, и жизненный пример будут будить еврейскую мысль и чувство, побуждать их к действию – к сопротивлению ассимиляции, к возврату к своей культуре на всех ее языках, и, в первую очередь, на идише, к Исходу, наконец. Разумеется, не в службе роль и назначение поэта, поэта великого, каким был наш отец. Но, как и прежде, а может быть, и больше, чем прежде, мы боремся за свое национальное сохранение, и в этой борьбе лирические строки Маркиша и горчайшая его судьба защищают нас, оберегают от уныния и отчаяния, от худшего из соблазнов – опустить руки, стать «как все», слиться с большинством, раствориться в нем, исчезнуть…

1985

Шимон Маркиш. СВОБОДНЫЙ ВЫБОР (1995)

Источник: Иерусалимский Журнал №18 (2004) https://new.antho.net/wp/jj18-markishs10/

Русско-еврейская литература: что это? кто это? Каковы ее духовные достижения? Как они соотносятся с еврейской традицией? Как развивают ее? Это феномен прошлого, или она жива и сегодня?

Вопросы Шимону Маркишу были подготовлены Леонидом Финбергом (Институт иудаики, Киев). В машинописном варианте материал не озаглавлен.

Русско-еврейская литература – одна из ветвей еврейского литературного творчества нового времени. С самого начала еврейского рассеяния евреи усваивали языки большинства, среди которого оказывались, и писали на них «свое». Филон Александрийский писал по-гречески, Маймонид – по-арабски. Новое время, которое для евреев начинается с Хаскалы, т. е. еврейского Просвещения, ставившего себе целью вывести евреев из гетто, а по сути – ассимилировать их, новое время принесло лишь одно новшество: литератор, усвоивший язык большинства, может остаться в кругу еврейских интересов, еврейской цивилизации, может уйти к большинству, так сказать, с потрохами, может, наконец, сочетать в своей литературной карьере первое со вторым, когда последовательно, а когда и параллельно. Примеров – без конца и края, от отца-основателя Хаскалы Мозеса Мендельсона до лауреата Сталинской премии Анатолия Рыбакова (в роли и качестве автора романа «Тяжелый песок»).

Любая еврейская литература нового времени, на каком бы то ни было языке, существует постольку и до тех пор, поскольку и пока существует тот или иной вариант еврейской цивилизации, вызвавший ее к жизни. Еврейство Российской империи было самой значительной во всех отношениях общиной во всем мире и, несмотря на разнородность составляющих (выражавшуюся нередко в непримиримых оппозициях типа «первобытная ортодоксальность масс – иррелигиозность ассимилированной интеллигенции»), представляло собою некое цивилизационное единство. События нашего кошмарного века, которые нет нужды перечислять, разрушили российско-еврейскую цивилизацию до основания, превратили ее в пустыню. Соответственно, русско-еврейская литература, датою рождения которой следует считать рубеж пятидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия, больше не существует; датою ее кончины я предлагаю считать 1940 год – год смерти Бабеля и Жаботинского.

Что касается еврейской традиции, а равно и «духовных достижений» русско-еврейской литературы, вопрос слишком сложен и в анкету «не влезает». В двух словах: коль скоро литература остается еврейской, она в той или иной форме, но неопустительно соотносится с еврейской традицией.

В какой мере русско-еврейская – более широко восточно-европейская – культура интегрирована в Израиле? Не кажется ли Вам, что это полузабытый материал? Не слишком ли велика потеря для еврейской культуры – думы и чаяния миллионов в самые драматические часы истории XIX и XX веков?

Я не живу в Израиле и не знаком с его культурой, так что по сути дела ответить не могу. Попытаюсь, тем не менее, как-то обобщить свои личные впечатления, свой собственный опыт встречи со страной.

Общеизвестный факт: основой сионистской идеологии и, следовательно, важнейшим основанием духовной жизни будущего Израиля была культура центрально- и восточноевропейского еврейства, и российского – в особенности; подавляющее большинство пионеров, заложивших фундамент общества и государства, вышли из старой России (включая Царство Польское).

Этнографически поселенцы прошлого и начала нынешнего века напоминали, скорее всего, украинских крестьян, но запросы души и духа удовлетворялись преимущественно из источников обновленно еврейских (ивритских) и собственно русских, не русско-еврейских. Читали Толстого и у него учились (как идеолог халуцианского и кибуцного движения Аарон Гордон), но С. Ан-ский, Айзман и, боюсь, даже Жаботинский-беллетрист оставались далеко за пределами внимания.

Я приехал в Израиль впервые в 1974 году. И в кибуцах, и в городах я встретил многих и говоривших, и даже регулярно читавших по-русски. Русско-еврейская литература не интересовала никого из них. За истекшие двадцать лет не было, сколько мне известно, ни переводов из русско-еврейской литературы «классического периода» (до 1917 года), ни исследований, ей посвященных. Ни в одном из пяти университетов Израиля нет кафедры, специально занимающейся русско-еврейской культурой. Как, впрочем, нет такой кафедры нигде в мире, ни в одном из многочисленных центров еврейских исследований.

Но значит ли это, что «думы и чаяния миллионов в самые драматические часы истории XIX и XX веков» потеряны для Израиля? Отнюдь! Это означает лишь одно: из трех главных «изводов» еврейской культуры в старой России – ивритского, идиша и русского – последний не только угас (угас и второй!), но и оказался в пренебрежении, почти полном. Справедливо ли это? Разумеется, нет, но и трагедии никакой нет, потому что два другие «извода» выражали «думы и чаяния» ничуть не хуже. А час русско-еврейского «извода» еще придет, не сомневаюсь ни на миг.

Вы уже более двадцати лет живете в Европе, изучаете еврейские традиции, литературу. Для Вас почти нет языковых барьеров, тем более нет идеологических и информационных. Какой Вам видится еврейская литература XX века? Какие имена, какие тексты ее определяют? Каковы последние, новейшие ее тенденции?

К сожалению, моя осведомленность намного уже, чем хотелось бы, так что ответ мой выражает сугубо личную и весьма ограниченную точку зрения.

Активная и органическая еврейская жизнь видна, среди европейских стран, лишь во Франции и в Англии. В том числе – и литературная, по-английски и по-французски. Во французской общине преобладают ныне выходцы из Северной Африки, что в значительной мере предопределяет материал и тематику сегодняшней франко-еврейской литературы. Не стану скрывать, что для меня больший интерес представляет литературная продукция евреев европейских, ашкеназов и их потомков, к числу которых принадлежат два, на мой взгляд, крупнейших писателя послевоенной еврейской Франции – Роже Икор (роман «Смешение вод», или «Дети Аврома», 1955) и Андре Шварц-Барт (роман «Последний из праведников», 1959), оба французы в первом поколении, дети иммигрантов из Литвы и Польши. По-французски пишет и самый, вероятно, знаменитый еврейский писатель второй половины века – Эли Визель, хотя живет он в Нью-Йорке, а по происхождению венгерский еврей родом из Румынии. Он писатель в высочайшей степени интересный, мощный и плодовитый; мои любимые вещи – самые ранние: «Ночь» (1958) и «Рассвет» (1960). Я думаю, что никто во всех еврейских литературах (известных мне в оригиналах пли переводах) не сумел так соединить, сочетать тысячелетние корни еврейства с горчайшими плодами и свежими побегами, как это удалось Визелю.

Я далеко не достаточно знаю франко-еврейскую литературу, но англо-еврейскую – еще того менее. Зато регулярно читаю «Джуиш Кроникл», лучший (разумеется, по моему крайнему разумению) еврейский периодический орган на английском языке. В нем печатаются замечательные публицисты, самым острым и пронзительным среди которых мне видится Хаим Бермант. Среди прозаиков неизменную симпатию вызывает у меня Фредерик Рафаэль.

Однако, вне всякого сомнения, лидирует литература американо-еврейская, и не только количественно, но, пожалуй, и качественно. Разговора о ней я не хотел бы даже начинать: рамки интервью тут никак не подходят.

Она даже не континент, а море, нашпигованное минами, вести коротенькую экскурсию по которому я никак не готов.

Не готов я отвечать и на слишком общие, так сказать «концептуальные» вопросы – о еврейских литературах XX века в целом, о новейших тенденциях в них.

Что сегодня представляет собой мировое еврейство? Что его объединяет, что разъединяет? Вряд ли религия – влияние ее в секуляризованном мире не столь велико. Может, история? Не мало ли? Что еще? А может быть, мировое еврейство – это миф? Тоже непохоже. Так что же?

Вопрос еще более общий, еще более «безответный», если (прошу прощения за не слишком изящную игру слов) ты не совсем лишен чувства ответственности. Но я опять-таки – со всеми оговорками! – попробую сослаться на личный опыт.

Везде в мире – я имею в виду не тоталитарный и не пост-тоталитарный мир – еврейство определяется свободным волеизъявлением: решением принадлежать или не принадлежать к общине верующих, причем собственная вера решающего не составляет условия необходимого и достаточного. Начну с себя: я вступил в Женевскую Иудейскую общину, предупредив, что я закоренелый агностик, и услышав в ответ, что 80 процентов членов общины – неверующие, точнее – не исполняющие обрядов (заповедей). Этот процент примерно совпадает с тем, что мы знаем о положении дел в Израиле, знаем по результатам голосований за различные религиозные партии. Итак, религиозные «рамки» (но не вера как таковая!) продолжают играть свою организационную роль в еврейском национальном бытии. Меня, агностика, это не смущает и не раздражает: я прекрасно отдаю себе отчет в том, что Библия, Талмуд (со всеми комментариями и кодификациями) и совокупность ритуалов составляют становой хребет еврейской культуры в любой самоиндификации, что без них мы перестаем быть евреями автоматически. По совести говоря, я предпочел бы принадлежать к светской общине, такой, какую видел в Брюсселе и где священные тексты и действия истолковываются в плане историко-культурном, а не сакральном; такой же светской общиной является, по сути дела, и классический кибуц. Но кибуцы далеко, а общины, подобной брюссельской, я не встречал нигде более. Это – о религии в секуляризованном мире. Чтобы осуществить свой выбор – быть евреем – не только в собственном сердце (душе, голове – как угодно!), агностик присоединяется к «хранителям заповедей»; а при нынешнем плюрализме форм культа спектр «хранителей» весьма широк – от сверхсерьезных, или, скажем прямо, угрюмых ортодоксов и не менее ортодоксальных весельчаков-хасидов до непомерно либеральных, даже на мой посторонний агностический взгляд. Выбирай, что хочешь!

Тем не менее, если речь идет о тех, для кого еврейство – это, прежде всего, историческое и культурное наследие, чувство причастности к наследию подкреплялось и подогревалось – сколько позволяют мне судить наблюдения последних двадцати с лишком лет – двумя мощными сплачивающими факторами: солидарностью с Израилем и симпатиями к советскому еврейству. Сегодня ситуация меняется. Не только открылась свобода эмиграции, которой бывшие советские евреи и пользуются в полной мере (и, надо добавить, не всегда и не везде на радость принимающей стороне), но и безоговорочная солидарность с Израилем начала как-то выветриваться – в силу ряда причин, исчислять которые здесь было бы неуместно. Что будет дальше, какие силы сплочения будут действовать в следующем столетии – Он знает, т.е. Бог, говорят люди верующие. Но Вы обращаетесь с вопросом ко мне, агностику. Разрешите же процитировать одну из статей, написанных мною в память об отце, Переце Маркише: «Отец не научил меня молиться, я остался неверующим, агностиком. Он не научил меня вере, но научил верности – верности еврейскому прошлому и еврейскому будущему. Это стержень, на котором держится моя жизнь…» Могу ли я сомневаться, что наше «бытие будет» (заимствую у Мандельштама), что, вопреки всем бедствиям, опасностям и соблазнам, мы выстоим, выдюжим, сохранимся до конца времен?

В одной из статей Вы пишете о «двухосновной цивилизации еврейства» – еврейской и окружающей. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом феномене. Ведь он очень многое объясняет в судьбе евреев и еврейской культуры.

О двойной цивилизационной принадлежности еврейства в XX столетии впервые подробно и систематически заговорил раввин Мордехай Менахем Каплан, основатель одного из реформистских течений в американском иудаизме. Его книга «Иудаизм как цивилизация» (1934), на мой взгляд, необходима каждому, кто пытается понять, что такое еврейство сегодня. Любопытно, что прямыми предшественниками Каплана, о которых он, впрочем, видимо, и не догадывался, были россияне: лингвист Иван Александрович Бодуэн-де-Куртенэ, еще в самом начале века утверждавший, что интеллигент может принадлежать не одной, а двум или даже нескольким цивилизациям (сам Бодуэн был тому блистательным примером), и русско-еврейский публицист Иосиф Бикерман, который в 1910 году, развивая мысль Бодуэна в применении к российскому еврейству, сформулировал своего рода призыв – «не раздвоенность, а удвоенность». Проследить историю этой удвоенности – дело не просто любопытнейшее, но в высочайшей степени плодотворное. Если на поприще русско-еврейском настоящее удвоение начинается, как мне видится, с Кипена и Соболя и заявляет о себе в полную мощь у Жаботинского и Бабеля, если «австрийцы» (вместе с «немцами») были первыми на этом пути, а «венгры» так на него и не вступили, если раздвоенность ведет к самоненавистничеству, а потеря еврейской половины в удвоенности (сегодняшняя российская ситуация) – к опустошенности и сиротству и т. д. и т. п., то еврейская культура, единая в своей многоликости, открывается нам, быть может, всего полнее именно в сопоставлении судеб, «биографий» еврейских литератур новейшего времени на различных языках диаспоры.

Отказ от еврейства – тоже составляющая часть еврейской цивилизации. Радноти, Б. Пастернак, А. Мень… Этот список можно продолжать. Что Вы думаете об этом пути, как оцениваете? И еще. Где грань между этническим и национальным? Уж слишком много из написанного об этом попахивает расизмом…

Уходящий пусть уходит: скатертью дорога, полотенцем путь! Худо, если с этого пути он назойливо взывает к остающимся – бранит их или (и) зовет за собой. Раньше – в прошлом столетии и до того – было совсем худо: брань отступников, случалось, угрожала самому существованию общины. Ныне речь идет, вроде бы, только о свободе убеждений, свободе совести, тем более, что уходящие сегодня – это на сто процентов бывшие неверующие, иначе говоря, они не меняют веру, но впервые обретают ее. И все же сознательный отказ от еврейской религии, пусть даже догматы ее были неведомы, а обряды никогда не исполнялись, есть отказ от еврейства – так понимает этот акт и израильский Закон о возвращении. Так же понимаю его и я: я сказал выше о роли и месте религии в еврейской цивилизации, роли совершенно уникальной и ничем не заместимой. Но, повторю: уход сам по себе меня может огорчить, но никак не ожесточить, тогда как призыв пастернаковского Гордона к евреям «разойтись» и не мешать счастью человечества во Христе и христианстве («Доктор Живаго») кажется мне не просто бестактным, но прямо кощунственным – ведь он брошен сразу после Шоа, истребления европейского еврейства немцами, христианской, хотя бы по определению, нацией!

Этнос и нация? Не знаю. Сперва надо бы точно и приемлемым для всех образом определить оба понятия, а где они, эти определения? Я привык говорить о еврейском народе и – что бы ни утверждали раввины, с одной стороны, и расисты-юдофобы, с другой, – принадлежность к этому народу есть, в первую голову, свободный выбор, подкрепленный известной суммой знаний и поступков (когда секта американских негров объявляет, что они, и только они – евреи, а нынешних жителей Израиля надо изгнать из страны как самозванцев, комментарии, видимо, ни к чему). Между двумя Мировыми войнами в подмандатной Палестине жила и печаталась поэтесса Элишева, настоящим именем Елизавета Ивановна Жиркова, уроженка Рязани. На мой взгляд, она в миллион раз более еврейка, чем свежий израильтянин и новоявленный сионист < … >, живой классик советской < … > литературы и неизменный любимец советских властей предержащих.

«Усыхающая ветвь» – так называется Ваша статья, посвященная постсоветскому еврейству. Уже само название – приговор. А может быть, есть свой шанс возвращения к еврейству (не классическому XVIII или XIX века, а аналогичного пути евреев Западной Европы или Америки) для этого мира? Может быть, проблемы и противоречия «смутного времени» в странах и душах людей заслоняют его сегодня?

Могу только повторить слова из заключительного абзаца названной Вами статьи (она была напечатана в «Общей газете» от 9-16 июля 1993): «…Гадать о будущем – пустое дело; оно, будущее, способно предложить такие сюрпризы, какие не снились ни пессимистам, ни оптимистам».

Женева,16 мая 1995

Из писем Шимона Маркиша к Марлену Кораллову (1990е годы)

Источник — ЛЕХАИМ, МАРТ 2006 /АДАР 5766 – 3 (167) https://lechaim.ru/ARHIV/167/pisma.htm

Сергей Юрский о Марлене Кораллове

22 марта 1991

<…> Я съездил в Париж к Сереже (Юрскому. – М. К.) на два дня. Спектакль хороший, а Сережа – просто замечательный. Это не мой сверхдружеский голос, а суждение Нива. С которым мы были в театре вместе.

24 мая 1994

Дорогой друг Марлен! Спасибо за письмо, за звонок, одним словом – за любовь, которой теперь уж без малого 40! Сорок лет сакраментальное число. 40 моему старшему сыну, 40 Жуже, моей самой новой и уж, наверняка, последней венгерке. Стукнуло 40 нам с Сережей Юрским: первая встреча – 1954. 40 лет освобождения из ссылки. 40 лет моему университетскому диплому. Продолжать не стоит.

31 августа 1994

Москва? Это Саша Архангельский колдует с ЕУМ (Евр<ейский> ун-т в Москве). Пока ничего не решено. Если будет, то – апрель 95-го. Но что-то мне сомнительно: «новым людям» никто, кроме самих себя, не нужен, а у меня резонов набиваться и напрашиваться нет. Вообще и повсюду: произошла смена поколений, если прежние кумиры и авторитеты еще где-то и как-то держатся, это – инерция, и только. Такое у меня ощущение <…>

16 января 1995

Был – среди гостей – и наш «нобель», Иосиф Бродский. Тоже – еле дышит. Сережа может рассказать подробнее: визит Оси совпал с его (Сережиным) вечером в русском кружке.

7 февраля 1995

<…> Со времени письма, оправленного с Сережей 3 недели назад, ничего не произошло. Если не считать книги «Неправедный суд. Последний сталинский расстрел», которую Сережа мне привез.

Я уже и книгу Борщаговского («Обвиняется кровь») переварил с трудом, но тут совсем был раздавлен. Помимо элементарного, почти физиологического протеста против выставления на всеобщий показ великого срама моего отца и его несчастных подельцев – срама неизбежного, но от этого ничуть не менее ужасного – я не понимаю цели книги. Любое действие КГБ есть ложь и фальшивка, даже 100%-но точная стенограмма. Потому что говорят не люди, оклеветанные и оклеветавшие себя, говорит их страх, который, конечно, не покидает их в зале «суда». Какой же это суд – это палачество от начала до конца, и Чепцов ничем не лучше Ульриха. И я еще раз спрашиваю: зачем эта книга? Кому нужна эта ложь, такая же точно ложь, как протоколы московских процессов? Все тома «Процесса» – материал для будущего историка, а не для книги, доступной любому зеваке. «Будущего», потому что еще слишком больно мне, нам, кровным и близким.

Тем меньше охоты ехать в Россию, где все и всё в одной гнусной куче: уже не только Проханов с Зюгановым, но и Ельцин, и авторы «Правды» Максимов, и семейство Синявских, а стало быть, и друг Максимова Виноградов, и «составители» этой страшной книги, и… и… и…

Не поеду! <…>

21 февраля 1999, Париж

<…> Спешу ответить, потому что мне очень важно убедить тебя (да и Сережу [Юрского]), что вы оба реагируете на мою статью в «Известиях» неадекватно, и даже неверно.

Во-первых, говоря о своей непримиренности и непримиримости с прошлым, я имею в виду именно прошлое, куда не входит не только сегодняшний день, но и вчерашний не входит – всё, что было после 6 марта 1953-го. Великая держава, создававшаяся и созданная Сталиным, мне отвратительна во всех своих видах, действиях, ценностях. Даже в тех, казалось бы, неоспоримых ценностях, которые, конечно же, были. Это прошлое, находящее себе поклонников в разных странах и разных слоях общества, мне, повторяю, отвратительно, даже если мне скажут, что я несправедлив, и если я вынужден буду с этим возражением (упреком) согласиться. По простейшей причине: ценности этого прошлого настолько сцеплены с его ужасами и мраком, настолько неотделимы от них, что просто невозможно проклясть и отречься от одних, удерживая другие.

Нельзя похерить «Счастье» Павленко, но сохранить «Спутников» Пановой. Мне очень жаль Панову, но, как говорил первый из моих тестей, мы все сообщники и совиновники уже тем, что дышали одним и тем же воздухом с бандой, которая вертела нами, как хотела. А я бы добавил: тем, что гонорары и награды шли из одного источника: и Павленко, и Пановой, Вите Некрасову. Увы…

Во-вторых. Память, по-моему, изменяет не мне, а тебе. Конечно, я был слепцом в неполные 18 лет. Конечно, «космополиты» были первой открытой антисемитикой: раньше всё было шито-крыто, слова не были сказаны. После убийства Михоэлса еще было провозглашение Израиля и немедленное признание его Советским Союзом. А что Гофштейна взяли почти за полгода до отца, я пишу в статье сам, но непременной связи между этим арестом и театральными критиками не видел еще долго. Словом: верить или не верить – твое дело. Я не лгу ради красного словца.

В-третьих, извини, но ты вступаешь в конфликт с логикой, когда пытаешься связать мое безусловное и полное отрицание прошлого с сегодняшними публикациями. <…>

Вот тебе с полной откровенностью ответ на твои возражения. Я никак не считаю их истиной в последней инстанции. Я могу быть не прав, как любой из нас. Но я прошу тебя принять во внимание, что мой отказ от любого союза с коммунистами и их идеологией никак не связан с моей решимостью не возвращаться. Это два совершенно разных дела и решения.

Боюсь, что Сережа прав. Он говорит, что мы (вы, в России, и я, «на полях», на краю любой национальной действительности и ментальности) смотрим разными глазами. Т. е. смотрим, может, и одинаково, но видим разное. Так или иначе, но я себя виновным не чувствую, тем более, что ни субъективно, ни объективно, по нынешним временам, никакого влияния мое слово- (чувство-) излияние повлиять на что бы то ни было не способно. Обнимаю. Очень люблю. Очень хочу увидеть и поговорить. С.

Давид Маркиш. Слово о брате. — Из программы «Поверх Барьеров с Иваном Толстым. Мы знали Симона Маркиша», Радио Свобода, 5 июля 2011.

Программа целиком — https://www.svoboda.org/a/24257522.html

Давид Маркиш: Я бы хотел вот что выделить или подчеркнуть. Мой брат Шимон когда-то писал об Эразме Роттердамском и называл Эразма Роттердамского первым интеллигентом Европы, первым европейским интеллигентом или, как сказали бы нынче на Западе — интеллектуалом в большом и широком восприятии этого слова. Мой брат Шимон был для меня абсолютным идеалом русского интеллигента в области его бесконечных знаний, его образования, в его манере поведения.

Самое главное, одно из самых главных качеств…. Дело в том, что энциклопедию может выучить и дурак, и дураки, как правило, лучше запоминают. Он может выучить энциклопедию от корки до корки, но он не станет от этого умнее, а тот человек, который умеет оперировать своими знаниями и извлекать из них собственную точку зрения, отстаивать ее, тот человек умен, развит и интеллигентен. Вот таким был Шимон Маркиш.

Я могу сказать, что для меня Шимон Маркиш был первым, единственным и последним редактором всего того, что я писал, когда более или менее стал профессиональным писателем. Я никому не разрешал, не доверял, да и не нуждался в редактуре своих текстов, но Шимон всегда читал все из того, что я писал в литературе, и я могу сказать, что он — мой соавтор, потому что идеальный редактор -всегда соавтор писателя.

Иван Толстой: Существует такая тонкая область отношений, как отношения двух братьев, особенно если вы младший, а он старший. Какого типа это было лидерство, какого типа это был патернализм, какого типа это были взаимоотношения? Вы были починенным в этом дуэте, вы становились равным или каким-то образом вы забегали вперед и чему-то могли его научить? Поделитесь, пожалуйста, этими нюансами.

Давид Маркиш: Я думаю, что началось все с противостояния. Я до определенного возраста был антибратом. Почему — это другой разговор, это опыт жизни, и его, и моей. У нас были разные характеры и это, в конце концов, привело нас к удивительной духовной связи. Но вначале, до моих 22-23 лет, когда я начал что-то делать всерьез, мой брат меня не признавал совершенно. Я ушел из мединститута, где я начинал учиться, в связи с тем, что наш отец не был реабилитирован и меня никуда не брали. И когда отец получил реабилитацию, я в тот день забрал документы из мединститута. Брат сказал: »Ты совершил страшную ошибку, я буду с тобой ссориться, ты должен вернуться в мединститут». Я сказал: “Нет”. И это продолжалось до тех пор, пока я что-то не написал, показал ему и он сказал, что ему это нравится. И это был переломный момент, когда он счел, что мне стоит заниматься чем-то иным, а не медициной. Он меня принял не только как брат брата, дело не в любви, а дело в оценке, в профессиональной оценке. И это было чрезвычайно дорого, потому что я никогда ничьей любви не искал в жизни, а оценку моего брата я считал и считаю оценкой наиболее высокой пробы из всего, что я считал в жизни. Но потом, когда мы начали говорить на одном языке профессиональном, наша связь духовная была совершенно неописуема. Я не могу об этом писать, хотя меня много раз просили, потому что это слишком горячо и не остывает, слава богу.

Иван Толстой: Давид, когда человек эмигрирует, он не только уезжает откуда-то, но и приезжает куда-то. Как себя чувствовал Симон Маркиш в Швейцарии, обрел ли он себя, как он оценивал этот свой опыт и этот свой поступок, эту ступень, на которую он встал?

Давид Маркиш: Я бы сказал, думаю, что не ошибусь, что Швейцария не была для него домом, для него и Россия не была домом. Для него был домом Израиль. Когда он приехал сюда впервые, вслед за тем, как он уехал из Венгрии и оказался на Западе, ему предлагали здесь кафедру античную. А он сказал: “Я не возьму. Это трата денег, евреям надо заниматься другими делами, а не то, что пять человек придут учить латынь, греческий и литературу, я их буду учить, и это деньги, которые будут выброшены на ветер. Можно обойтись без этого, а деньги использовать с большей пользой”.

Он пошел в кибуц и работал там год. Если бы мы вернулись к Томасу Манну и вспомнили роль Иосифа, то мой брат как Иосиф работал помощником ветра — он работал на финиковых пальмах. Но проблема была в том, что его ребенок, которого его жена вторая не увезла на Запад, а осталась с ребенком в Венгрии, он должен был содержать этого ребенка. Кибуц не мог, это и не полагается, платить деньги детям своих кибуцников. И Шимон вынужден был заняться зарабатыванием денег — уехать в Швейцарию, стать там профессором университета. И он свой родительский долг по отношению к своему сыну выполнил. Он остался там, но собрался вернуться. Когда он вышел на пенсию, я это слышал не раз от него и от других людей, что он собирался приехать сюда и жить с нами вместе на нашей земле. Здесь он себя чувствовал лучше, чем в любой другой стране мира.

Иван Толстой: Давид, что Симон читал самым главным из сделанного им в жизни?

Давид Маркиш: Я бы сказал с легкой оглядкой… Он, как известно, занимался тремя предметами в своей жизни — античностью, поздним Средневековьем-началом Возрождения и еврейско-русской литературой. Я думаю, что хронологически еврейско-русская литература была завершающей частью его работы, я думаю, что ему ближе и теплее была эта часть его работы, работа над еврейско-русской литературой, ее рождением, ее развитием. Он написал несколько книг, очень много статей, он занимался Жаботинским очень серьезно, он приезжал сюда в университет на специальную профессорскую учебу и занимался этот год Жаботинским, исследованием по Жаботинскому. Он хотел заняться тем, чтобы издать полное собрание сочинений Жаботинского по-русски, работал в институте Жаботинского здесь. Он считал Жаботинского одним из наиблистательнейших русских публицистов, что соответствовало действительности. И эта тема, не только Жаботинский, а вся русско-еврейская литература, не только публицистика, была важнее для него в последней трети его жизни.

ЛЕОНИД КАЦИС. О книге, ее авторе и о русско-еврейской литературе в жизни Шимона Маркиша

Предисловие к книге: Шимон Маркиш. Русско-еврейская литература От и дО.

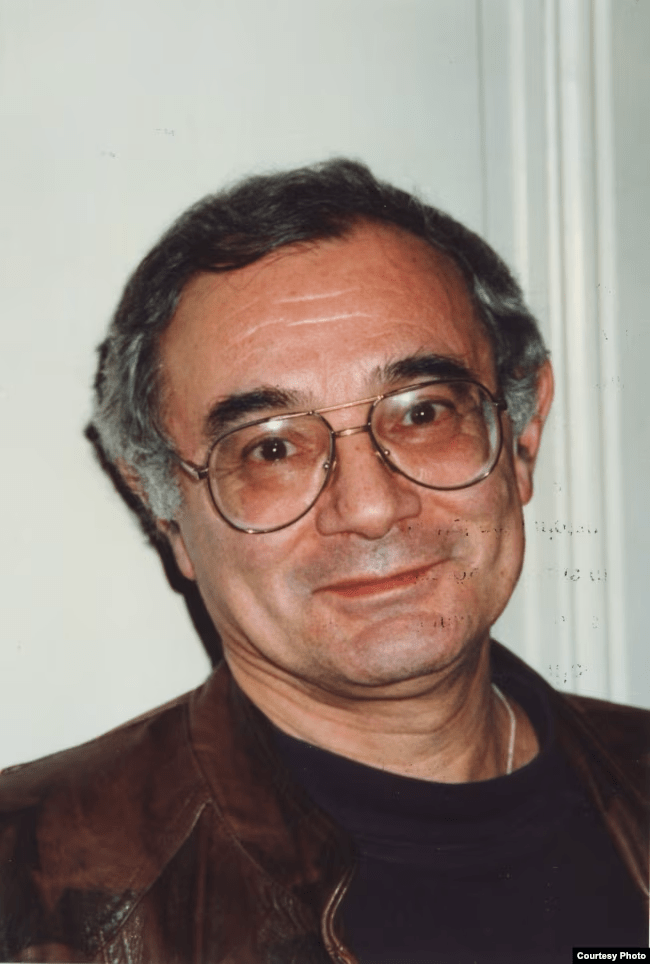

Cамые простые сведения о профессоре Симоне (Шимоне) Перецовиче Маркише такие: Шимон (Симон) Перецович Маркиш (6 марта 1931, Баку — 5 декабря 2003, Женева) — переводчик, филолог, литературовед, профессор Женевского университета (1974-1996).

С виду — благополучный карьерный филолог. Из других источников и из его собственных статей и мемуаров можно узнать, что он дружил с Иосифом Бродским, Сергеем Аверинцевым, Сергеем Юрским и многими другими. Свидетельств этому сколько угодно.

Вот, например, Книги псалмов (Псалтирь) / Перевод в стихах И. Гребнева; IПредисл. и примеч. Ш. Маркиша; Послесл. С.С. Аверинцева М.: Изд. фирма «Воcт.лит.»: Школа-пресс, 1994, которая объединила Маркиша и Аверинцева.

Мемуары его друзей легко найти в Интернете. Шимону, сыну Переца, были посвяшсны многочисленные некрологи, мемуары и исследования в русской, русско-еврейской и всякой другой печати.

Самой объемной памятной акцией был практически специальный номер московского журнала «Лехаим», где близкий друг нашего героя Марлен Кораллов опубликовал громадный блок переписки со своим другом. И письма эти открыли нам совсем другого Маркиша — остро и болезненно реагировавшего на радовавший всех в начале перестройки «ренессанс» именно русско-еврейской жизни, на публикацию ранее недоступных исторических материалов, на разного рода трансформации, происходившие с близкими когда-то людьми.

Нам не пришлось встретиться с Шимоном Маркишем, для нас — это голос, звучавший на волнах «Радио Свобода», где он вел программу «Перечитывая „Восход»», т. е. самый знаменитый русско-еврейский журнал предреволюционной России. Но оказалось так. что очень многие коллеги, знакомые, друзья так или иначе контактировали с Маркишем. И это совсем не те, кто будет по большей части упомянут на этих страницах.

Просто получилось так, что область интересов и исследований Шимона Маркиша оказалась и областью наших интересов, а тогда большинству коллег она казалась, мягко говоря, странной. Поэтому наше предисловие — не столько о работах Маркиша, сколько о той ауре, в которой они существовали с момента, когда в СССР и новой России стало возможным заниматься названным предметом.

И здесь самое время сказать о главном в жизни профессора Шимона Маркиша: об исследованиях мало кому известной в 1970-1990 годы русско-еврейской литературы. Настойчивый и глубокий интерес фнлолога-античника, переводчика тома Эразма Роттердамского на русский язык и т. д. и т. п.. вызывал неподдельное удивление даже самых близких людей. Впрочем, и его монография «Erasmus and the Jews», изданная в 1986 году университетом в Чикаго, показывает, что никакого перелома от классической европейской культуры к иудаике в духовной жизни Маркиша не было. Нo переход от античной классики к медиевистике и, пусть и через Эразма и евреев, к русско-еврейской литературе — выглядел едва ли не странностью или даже вызовом.

Так, Алексей Симонов вспоминал:

«Последний раз я видел Симона в Будапеште, за два года до его смерти, был у него в квартире, где он жил с другой уже женой, но тоже венгеркой, где он поил меня за эти годы лишившимся привкуса экзотики шотландским виски, а закусывали мы венгерской салями. И на следующий день прошлись с ним по старым кварталам Будапешта, где жили когда-то и теперь еше продолжали жить евреи, и Сима рассказывал в подробностях о сохранившихся жилых домах, гимназиях, хедерах и синагогах. И это было очень интересно, но по непривязанности к моей повседневности, проблемам Фонда защиты гласности, совсем не осталось в памяти. Я же не знал, что вижу его в последний раз. Если б знал, я, наверное, запомнил бы больше из его рассказов. По ходу дела он с кем-то здоровался, кого-то о чем-то спрашивал по-венгерски и вообще производил впечатление вполне обустроенного, но все-таки гостя. И одно ощущение бередит мне память: Маркиш — в недавнем прошлом блестящий женевский профессор, всемирного значения писатель и переводчик, значительный и своеобычный филолог — словно бы сжался до масштабов Швейцарии или Венгрии, и я, всю жизнь смотревший на него снизу вверх, как-то утерял эту способность. Попытавшись не только понять, но и разъяснить это ощущение, я рискую влезть в такие дебри, что мои короткие воспоминания разрастутся до культурологического трактата».

Такой трактат когда-то неизбежно появится. Без него уже теперь, всего почти через 20 лет после ухода Шимона Маркиша из жизни, без осмысления его места в русско-еврейской истории не обойтись.

А между тем то, что казалось таким странным «либеральному истеблишменту» как диссидентства, так и перестройки, т. е. выделение из русской литературы ее русско-еврейского субстрата, это было главное дело его жизни.

Так. в письме другу и постоянному корреспонденту, лагерному сидельцу Марлену Кораллову, от 21 января 1989 года — более чем за 10 лет до предыдущей встречи Шимон Маркиш писал:

«Рабочие планы — во-первых, большая статья о русско-еврейской:» литературе в энциклопедию в Иерусалиме, во-вторых, книга очерков из истории того же предмета/ сюжета. (Едва ли даже имена скажут тебе хоть что-то: Осип Рабинович, Лев Леванда, Мордехай Рабинович, он же «Бен-Ами»… Но, конечно, есть имена и познакомей, например Юшкевич.) Книгу надо где-то пристроить заранее, чтобы не писать впустую. Миша Занд (помнишь?) посоветовал издательство в Англии, которому я как-то известен, каким-то боком, весьма скромным, впрочем (писал для кирпича-справочника по еврейской культуре). Попробую. Во всяком случае, эту ненаписанную книгу вижу как свою последнюю».

Статья эта вышла в свет, книга была дважды издана в Киеве и Москве. Тогда же Маркиш принял участие в первом русско-еврейском «Вестнике еврейской культуры», выходившем в Риге до развала СССР, создал с Эйтаном Финкельштсйном собственный «Еврейский журнал».

31 августа 1994 года тому же адресату Маркиш писал о своем возможном приезде в ту новую Москву, где начинал свою работу Еврейский университет и где именно по его текстам уже нам пришлось учить первых студентов.

Тогда в «Вестнике Еврейского университета в Москве» удалось уговорить коллег напечатать два громадных текста, которые открывают сейчас предлагаемую книгу. Тогда в домах его московских друзей начинали обсуждать, как теперь понятно, невозможное, приезд Шимона Маркиша в Москву. Казалось, нет в этом ничего особенного, ведь приехал же в Москву Эйтан Финкельштейн. Оказалось, что все здесь значительно глубже.

Главные тексты Маркиша о русско-еврейской литературе теперь собраны воедино, поэтому нам хотелось бы показать здесь то, что за ними и за жизненным выбором автора стояло. Сегодня это, к счастью, уже возможно. Историк русско-еврейской литературы, живший в Женеве и Будапеште, оказался очень значимой исторической фигурой уже нового времени.

Так или иначе возникал в 1990-е вопрос о поездке в Москву. Нам пришлось слышать эти разговоры в доме латинистки и дочери еврейского философа Матвея Кагана Юдифи Матвеевны Каган.

Опять письмо Маркиша Марлену Кораллову:

«Москва? Это Саша Архангельский колдует с ЕУМ (Еврейский университет в Москве). Пока ничего не решено. Если будет, то — апрель 95-го. Но что-то мне сомнительно: «новым людям» никто, кроме самих себя, не нужен, а у меня резонов набиваться и напрашиваться нет. Вообще и повсюду: произошла смена поколений, если прежние кумиры и авторитеты еще где-то и как-то держатся, это — инерция, и только. Такое у меня ощущение...»

У этой истории было и хорошее, и грустное продолжение. О хорошем: когда в редакцию только что открытого Михаилом Гринбергом «Вестника Еврейского университета в Москве» пришел огромный конверт со статьей о родоначальнике русско-еврейской литературы Осипе Рабиновиче, встал вопрос: надо ли печатать громадный двухчастный текст, напечатанный уже в каком-то виде по-французски.

Вывод был однозначен: для впервые читающегося в Москве и по-русски курса «Истории русско-еврейской литературы» это первый образец современной академической статьи на тему о «первом отце-основателе». Вскоре последовал и второй, опять же в двух номерах текст «Надо ли перечитывать Льва Леванду?». Это уже отец — «второй».

Книга Маркиша, о которой он писал Марлену Кораллову, вышла сначала в Киеве, но по-русски, а потом была переиздана Михаилом Гринбергом в Москве. С сегодняшней точки зрения это выглядит чуть ли не символично. Тем более что киевские публикации Маркиша на этом не прекратились.

О третьем «отце-основателе» — русско-еврейском писателе и выкресте, авторе «Записок еврея» и деде убийцы П.А. Столыпина Маркиш напечатает статью уже в «Иерусалимском журнале», где станет и членом редколлегии.

Нетрудно видеть, как география его публикаций описывает и географию возрождения русско-еврейской литературной печати, науки и литературы в конце XX и самом начале XXI века. Хотелось бы. чтобы и первая большая посмертная книга профессора Маркиша включилась в эту линию символических рассуждений. Хотя, конечно, представить себе сегодня даже выражение «русско-еврейская литература» Одессы или Киева очень трудно. Однако, как мы знаем, у евреев всегда была своя география.

Теперь о грустном:

«7 февраля 1995

<…> Со времени письма, отправленного с Сережей 3 недели назад, ничего не произошло. Если не считать книги „Неправедный суд. Последний сталинский расстрел», которую Сережа мне привез.

Я уже и книгу Борщаговского („Обвиняется кровь») переварил с трудом, но тут совсем был раздавлен. Помимо элементарного, почти физиологического протеста против выставления на всеобщий показ великого срама моего отца и его несчастных подельцев — срама неизбежного, но от этого ничуть не менее ужасного — я не понимаю цели книги. Любое действие КГБ есть ложь и фальшивка, даже 100%-но точная стенограмма. Потому что говорят не люди, оклеветанные и оклеветавшие себя, говорит их страх, который, конечно, не покидает их в зале „суда».

Какой же это суд — это палачество от начала до конца, и Чепцов ничем не лучше Ульриха. И я еше раз спрашиваю: зачем эта книга? Кому нужна эта ложь, такая же точно ложь, как протоколы московских процессов? Все тома „Процесса» — материал для будущего историка, а не для книги, доступной любому зеваке. „Будущего», потому что еще слишком больно мне, нам, кровным и близким.

Тем меньше охоты ехать в Россию, где все и всё в одной гнусной куче: уже не только Проханов с Зюгановым, но и Ельцин, и авторы „Правды» Максимов, и семейство Синявских, а стало быть, и друг Максимова Виноградов, и „составители» этой страшной книги, и… и… и…

Не поеду!

Но именно в московских «Известиях» 28.01.1999 появилась статья Шимона Маркиша «Жизнь спустя», где он вновь попытался писать сразу в двух традициях, в которых он, несмотря ни на что, жил.

«Переца Маркиша, моего отца, расстреляли 12 августа 1952 года.

Но я осиротел 27 января 1949 года, в ночь на 28-е, когда за ним пришли в его, в наш дом на улице Горького и, солгав, будто „министр приглашает его на собеседование», увели. Итак, круглая дата — куда уж круглее! — полвека. Вся жизнь, прожитая без него. Но не свое сиротство оплакать. Я хочу напомнить о нем, хочу, чтобы по еврейской традиции, но также и по традициям европейского гуманизма, в произнесенном и печатном слове полагавшего ни с чем не сравнимую силу».

Из этих же побуждений мы уже в память Шимона Маркиша и других детей убиенных приведем достаточно большой отрывок из этой же статьи, его слова о России:

«Теперь, наверное, можно найти многие сотни, если не тысячи описаний террористических, дьявольских арестов в стране, „где так вольно дышит человек». Может быть, они, эти описания, уже не волнуют и не трогают больше? Может быть — но только не тех, кого касаются впрямую: жертв или близких. Потому что каждый такой арест — это как смерть, с которой немыслимо смириться. А пожалуй, и хуже смерти, которая ведь путь всякой плоти, и это в какой-то мере притупляет горе, и гнев, богоборческий гнев, наверное, столь же древний, внушенный человеку, как и потребность в вере. А тут — виновник перед тобой, и взгляд перебегает от тупого рыла под синим околышем вверх — к его начальникам на всех уровнях, вплоть до министров, маршалов и генералиссимуса, к системе, какими бы она словесными лоскутами не драпировалась, к стране, которая поддалась, уступила, смирилась. Не смею утверждать, что это всегда так. Из истории евреев в рассеянии известно достаточно хорошо, что с их позором и с кровью случалось — с большою кровью, изгоняли из разных градов и всей Европы, и они упорно возвращались, как скоро государь переменится и новый поманит их пальцем. Но был и пример, и предел. В Катастрофу 1492 года на Иберийском полуострове, покидая из ужаса перед насильственным крещением или костром страну, которая была родиной им и многим поколениям их предков, они клялись никогда не возвращаться в Испанию. Вот и мне долгие годы казалось: гитлеризм-сталинизм налагает на уцелевших сходное обязательство. Надо ли сегодня каяться в собственной непроходимой глупости?! Но и за всем тем, с покаянием или без него, продолжаю верить, что истоки исхода конца бо-х — начала 70-х и, хотя бы отчасти, более позднего замешены на мученичестве моего отца и его сострадальцев».

И вот продолжение в письме Марлену Кораллову:

«21 февраля 1999, Париж

<…> Спешу ответить, потому что мне очень важно убедить тебя (да и Сережу), что вы оба реагируете на мою статью в „Известиях» неадекватно, и даже неверно.

Во-первых, говоря о своей непримиренности и непримиримости с прошлым, я имею в виду именно прошлое, куда не входит не только сегодняшний день, но и вчерашний не входит — все, что было после 6 марта 1953-го. Великая держава, создававшаяся и созданная Сталиным, мне отвратительна во всех своих видах, действиях, ценностях. Даже в тех, казалось бы, неоспоримых ценностях, которые, конечно же, были. Это прошлое, находящее себе поклонников в разных странах и разных слоях общества, мне, повторяю, отвратительно, даже если мне скажут, что я несправедлив, и если я вынужден буду езтим возражением (упреком) согласиться. По простейшей причине: ценности этого прошлого настолько сцеплены с его ужасами и мраком, настолько неотделимы от них, ч то просто невозможно проклясть и отречься от одних, удерживая другие. Нельзя похерить „Счастье» Павленко, но сохранить „Спутников» Пановой. Мне очень жаль Панову, но, как говорил первый из моих тестей, мы все сообщники и совиновники уже тем, что дышали одним и тем же воздухом с бандой, которая вертела нами, как хотела. А я бы добавил: тем, что гонорары и награды шли из одного источника: и Павленко, и Пановой, Вите Некрасову. Увы… Во-вторых, память, по-моему, изменяет не мне, а тебе.

Конечно, я был слепцом в неполные 18 лет. Конечно, „космополиты» были первой открытой антисемитикой: раньше все было шито-крыто, слова не были сказаны. После убийства Михоэлса еще было провозглашение Израиля и немедленное признание его Советским Союзом. А что Гофштейна взяли почти за полгода до отца, я пишу в статье сам, но непременной связи между этим арестом и театральными критиками не видел еще долго. Словом: верить или не верить — твое дело. Я не лгу ради красного словца.

В-третьих, извини, но ты вступаешь в конфликт с логикой, когда пытаешься связать мое безусловное и полное отрицание прошлого с сегодняшними публикациями.<…>

Вот тебе с полной откровенностью ответ на твои возражения. Я никак не считаю их истиной в последней инстанции. Я могу быть не прав, как любой из нас. Но я прошу тебя принять во внимание, что мой отказ от любого союза с коммунистами и их идеологией никак не связан с моей решимостью не возвращаться. Это два совершенно разных дела и решения».

Спустимся еще на одну ступеньку в хронологии: в упомянутые 1970-е и их еврейский исход. Тогда Маркиш попытался заняться русско-еврейской литературой. Его брат, писатель Давид Маркиш, вспоминал:

«Я бы сказал, думаю, что не ошибусь, что Швейцария не была для него домом, для него и Россия не была домом. Для него был домом Израиль. Когда он приехал сюда впервые, вслед за тем, как он уехал из Венгрии и оказался на Западе, ему предлагали здесь кафедру античную. А он сказал: «Я не возьму. Эго трата денег, евреям надо заниматься другими делами, а не то, что пять человек придут учить латынь, греческий и литературу, я их буду учить, и это деньги, которые будут выброшены на ветер. Можно обойтись без этого, а деньги использовать с большей пользой»» .