Глава 13 из книги Нины Аловерт «Две жизни. Воспоминания театрального фотографа» Esterum, 2024

В 1962м году тётя Мила, сводная мамина сестра, взяла меня с собой в БДТ на спектакль «Горе от ума». Так я впервые увидела Сергея Юрского в роли Чацкого. Я шла на спектакль с предубеждением, потому что слышала разговоры, что это – «не Грибоедов, а Юрский – не Чацкий».

…Этот Чацкий шел, завороженно глядя перед собой, навстречу движению сценического круга через анфиладу дверей, на ходу сбрасывая на руки не поспевавшему за ним слуге шубу, шапку, шарф — и бросался в ноги Софье. Уткнувшись лицом в ее колени, он произносил первую реплику глухим, срывающимся от страсти голосом: «Чуть свет – уж на ногах, и я у ваших ног…»

Я привожу цитату, потому что знаю «Горе от ума» почти наизусть. На самом деле я этих слов в спектакле не помню. От первой же интонации, с которой Чацкий обратился к Софье, и до середины спектакля у меня провал в памяти: первое впечатление было подобно эмоциональному шоку. И с тех пор я – неизменная, восторженная зрительница Юрского-актёра, Юрского-чтеца и Юрского-режиссёра. И до сих пор звук его голоса и интонации поражают меня так, как будто я слышу их впервые. Моя зрительская любовь к Юрскому-актёру – это любовь с первого взгляда. Вернее – с первого звука.

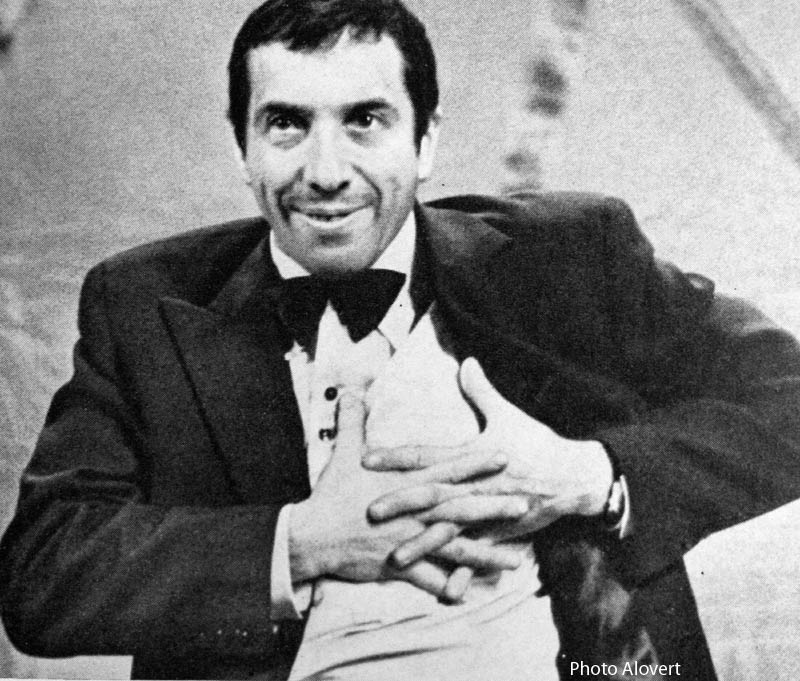

Я познакомилась с Сергеем Юрским в самом конце 60-х годов, когда после смерти Акимова перешла работать из Театра Комедии референтом во Дворец работников искусств. В этом Дворце, своего рода актёрском клубе, кроме различных вечеров, конференций, встреч с театрами своими и гастролирующими, играли капустники. Были они довольно острыми и злободневными, по-моему, не литовались, то есть не проходили цензуру. Писал и ставил их на злобу театральной жизни (и не только) режиссёр Александр Белинский, играли в них лучшие артисты театров Ленинграда, в том числе Юрский. Работая во Дворце, я пользовалась уникальной возможностью их снимать.

… Шла ночная репетиция очередного капустника, в котором был занят Юрский. Было очень поздно, и я решила уехать домой. Спускаясь по нарядной лестнице Дворца, я поглядела вверх и увидела на верхней площадке Юрского и Белинского. Оба глядели мне вслед. «Кто это?» – спросил Юрский. Белинский оживлённо начал что-то говорить. «Ах, как жаль, – думала я, зная остроумное злоязычие Белинского, – ах, как жаль, представляю себе, что он там обо мне говорит…» Но что бы ни говорил Белинский в ту ночь, это не помешало мне со временем подружиться с семьёй Сергея Юрского и Натальи Теняковой.

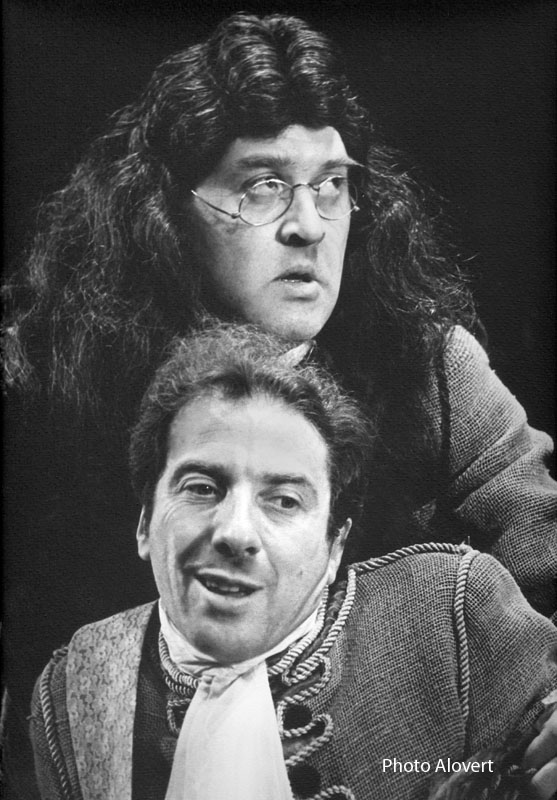

Благодаря тому, что я работала во Дворце Искусств, в 1970 году я смогла снять показанный на его сцене спектакль Сергея Юрского по одноактной пьесе Бернарда Шоу «Избранник судьбы». Это был законченный шедевр Юрского-режиссёра и всего актёрского ансамбля: Юрского – Наполеона, Натальи Теняковой – обольстительной шпионки и, конечно, великолепных Михаила Данилова и Игоря Окрепилова. Прекрасное воспоминание прошлого, настоящее театральное наслаждение!

Я не знала тогда, что у этого замечательного спектакля довольно печальная предыстория. Юрский готовил его для малой сцены БДТ. Но Товстоногов не принял спектакль, так же, как за два года до этого не принял режиссёрский дебют Юрского – “Фиесту” по роману Хемингуэя «И восходит солнце…», несмотря на то, что сам был инициатором этой работы. Как рассказывал мне позднее Сергей, после прогона «Фиесты» Георгий Александрович встал и ушёл, не сказав даже «спасибо» артистам.

Я думаю, что такое поведение Товстоногова объясняется тем, что спектакль ему понравился, но он был ревнив. Театр был создан им, это было его детище… артисты были у него в полном подчинении… а тут ЕГО артист ставит в ЕГО театре удачный спектакль, да ещё в чуждой ему стилистике…

«Избранника судьбы» Товстоногов тоже не принял, сказав, что ему не нужны в театре мюзиклы (на сцене находились музыканты и действующие лица пели зонги). Тогда Юрский и решил показать его во Дворце.

Замысел «Фиесты» он тоже не оставил… Через несколько месяцев после «Избранника судьбы» Барышников привёл меня к Юрскому на репетицию телевизионного варианта этого спектакля. Сергей встретил меня радостно, как хорошую знакомую, чем очень смутил (я и так его стеснялась!). С разрешения Юрского я снимала его работу над «Фиестой» – и репетиции, и сами съёмки.

В нём были заняты ведущие актёры БДТ, весь цвет: Наталья Тенякова, Владислав Стржельчик, Михаил Волков, Владимир Рецептер, Григорий Гай и другие. Михаила Барышникова Юрский пригласил на роль матадора Педро Ромеро (идея принадлежала Наташе Теняковой). Матадору, «звезде корриды» мог соответствовать только танцовщик-звезда — их профессии в целом похожи.

Подлинной вершиной этой роли была сцена «одевания» Матадора перед Фиестой и его выход на арену. Внешне спокойный, собранный, шёл Барышников, одетый как на праздник или смерть, прекрасный мальчик, великий артист перед лицом своей исключительной судьбы. Выходил, останавливался, глядя прямо на нас с экрана, снимал шляпу, как бы приветствуя зрителей величественным жестом принца, ставшего королём. Вероятно, этот «звёздный час» Ромеро, эти прекрасные кадры и предчувствовал режиссёр, приглашая Барышникова на роль.

Следуя за автором романа, Юрский взял два эпиграфа для своего спектакля: фразу Гертруды Стайн о потерянном поколении и строки из Екклесиаста: «Идёт ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер на круги своя». Стремясь сделать зримой цитату, Юрский начал спектакль с движения всех актёров по кругу в пустом пространстве сцены… Какую бы маску ни надели на себя впоследствии в общении друг с другом герои, именно здесь, в начале, они были предоставлены самим себе и сами с собой не лицемерили.

В одном из последних разговоров с Сергеем о БДТ я сказала что-то насчёт того, что преступлением Товстоногова было не поддержать его в период, когда начались гонения. «Преступлением было запретить спектакль «Фиеста»», — ответил Юрский. Но пока я «переваривала» сказанное, разговор перешёл на другую тему.

Через несколько лет Товстоногов предложил Юрскому поставить другой спектакль. Это было своего рода извинение: «Забудем о «Фиесте»…». Юрский выбрал «Мольера» по пьесе М.Булгакова «Кабала святош»

Когда я снимала его в этом спектакле, мне хотелось «поймать», оставить на снимке состояние редкой душевной открытости и чистоты, и в то же время, – актёрства его Мольера…

После сцены, в которой Король лишает Мольера своего покровительства, Мольер-Юрский с таким неподдельным изумлением в голосе спрашивал: «За что?» Так позднее, устав от преследований властей, Юрский, по совету Товстоногова, пошёл в КГБ спрашивать: «Что вы ко мне имеете?» – «Мы к вам НИЧЕГО не имеем, Сергей Юрьевич» – ответил ему чиновник КГБ, пристально глядя ему в глаза. – МЫ к Вам НИЧЕГО не имеем». Я постаралась как-то передать интонацию, с которой Серёжа рассказывал мне об этом разговоре. Такого чистого сердцем, чистого – до наивности – преданного только искусству Мольера и играл Юрский. Через много лет он вернулся к этой теме в образе Шагала («Полёты с ангелом. Шагал»)

Интересно посмотреть на список новых ролей в репертуаре Сергея Юрского в эти годы: последняя большая роль в спектакле Георгия Товстоногова – Осип в «Ревизоре» в 1972 году. В 1974 году Сергей получил роль Чернявого в «Энергичных людях» Василия Шукшина. Весь спектакль актёр сидел почти спиной к залу и говорил несколько фраз. Только в издевательство можно было дать ему такую роль. Но спектакль и без этого был плохим, а пьеса – фальшивая: «чего изволите», на модную тему спекулянтов.

После премьеры я сидела на диване у Серёжи в гримуборной и наблюдала такую картину: приходили актёры, поздравляли с преувеличенным восторгом. Серёжа говорил: «Все приходят, поздравляют, одна Нина молчит». Позднее Юрский рассказывал мне, что ходил по театру и заглядывал коллегам в глаза: «Плохой спектакль?» – «Замечательный! Гениальный!» – отвечали ему.

Я удивилась: «Зачем ты это говорил!?» — «Но ведь мы же семья!»

Товстоногову, конечно, передали. Больше он в своих спектаклях Юрского не занимал.

«За что?» – изумлялся Мольер гневу Короля.

————-

К моему огорчению, я не могла снимать Юрского в Большом Драматическом Театре (БДТ) – за исключением тех спектаклей, где он сам был режиссером. Сейчас, насколько мне известно, в архиве театра почти нет фотографий Юрского, а те, которые есть – главным образом студийные, постановочные.

——————

Ранней весной 1974 года известный польский актёр Даниэль Ольбрыхский приехал с Театром Народовы в Ленинград на гастроли. Юрский меня с ним познакомил. В какой-то вечер, когда Ольбрыхский оказался не занят в спектакле, нам удалось отвязаться от явного стукача, ходившего за нами по театру, и мы с Даниэлем, Сергеем и двумя моими друзьями Серёжей Сорокиным и Ирой Рудковской сбежали из театра ко мне, на Петроградскую сторону, ужинать. Даниэль увидел у меня на стене большую фотографию Владимира Особика в роли царя Фёдора и спросил: «А где этот актёр снимается? Почему я его не знаю?» Затем увидел портрет Михаила Барышникова в «Фиесте» и сказал: «А почему бы тебе не сделать выставку фотографий во Дворце Искусств?»

Юрский подхватил идею и, кажется, взял на себя переговоры с дирекцией.

Ольбрыхский уехал, а я стала готовиться к открытию выставки, которую назначили на конец мая. В ней приняли участие ещё два театральных фотографа. Я собиралась показывать как балетные, так и театральные фотографии, портрет Барышникова в «Фиесте» должен был открывать экспозицию. Выставку отложили, она состоялась в начале 1975го года. За это время Барышников остался на Западе, так что не только этой, но никакой другой его фотографии уже нельзя было выставлять… Но фотографии Юрского, естественно, занимали важное место в мой экспозиции, и я также выставила один из портретов Ольбрыхского-Гамлета.

Сергей Юрский уже тогда понимал значение театральной фотографии. Позже в статье о нашей выставке «Театр и фотография» , опубликованной в журнале «Театр» №4, 1975, он писал:

«Многие нити связывают два искусства — театр и фотографию… Я не знаю, как зовут музу фотографии, но она несомненно существует… Фотография — самостоятельное искусство. Оно не только служит театру, в какой-то мере и театр служит ему… Необычность обстановки, сопоставление игры и жизни, сами люди театра — все это богатый источник объективного материала для композиций художественной фотографии…»

Я благодарна была ему за понимание моих стремлений как фотографа:

«Ей свойственна влюбленность в актера, стремление близко-близко заглянуть ему в глаза в момент наивысшего напряжения. Через ее фотографии мы больше всего узнаем о самом сокровенном, что есть в театре, — о перевоплощении, об удивительном совмещении актерской игры и подлинности переживания изображаемого актером персонажа».

————————

Открытые гонения на Юрского начались с 70-х годов. Но собственно этот период можно начать и с 1968го года, когда Юрский с вместе с театроведом Григорием Хайченко и одновременно со вдовой Михаила Булгакова Еленой Сергеевной оказался в Чехословакии и стал свидетелем вторжения русских танков. Вернулся потрясенный… Мать по телефону предупредила, что за ним охотятся журналисты, и его друг Шимон Маркиш спрятал его на время в Дубне у друзей-физиков. он понимали, чем могу грозить артисту правдивые интервью (а других он дать не мог). Думаю, нежелание лгать о событиях в Чехословакии и послужило на самом деле началом опалы.

Юрского ненавидел партийный хозяин города – Романов. За что? Можно перечислить, конечно: еврейская внешность, дружба с антисоветски настроенными интеллигентами например, филологом и историком Ефимом Эткиндом, чтение книг Александра Солженицына… за то, что даже необъявленный на печатной афише его концерт собирает переполненный зал, и всё студенты, да проклятая фрондирующая интеллигенция. В Ленинграде Юрский пользовался всеобщей любовью. Можно было сказать – «Серёжа», и все вокруг знали, о ком идёт речь.

Романов и другие советские деятели должны были ненавидеть Юрского за необычность актёрского существования, за смелость, за открытую и откровенную независимость. Словом, за то, что не такой, как все. А это в той стране вызывало подозрение в нелояльности.

В апреле 1974 году его привезли на допрос в КГБ в связи с делом вокруг появившегося в самиздате трёхтомника Бродского. Юрский к этому никакого отношения не имел, но наверно, сыграло роль то, что на одном из своих вечеров он прочёл на бис стихотворение Иосифа Бродского. Он не назвал автора, но зал мгновенно узнал произведение и бурно приветствовал смелого чтеца. Этот акт – чтение стихов запрещённого поэта, наверно, даже не был актом протеста: это был поступок порядочного человека. Какому Романову, это могло понравиться? (Позднее в Америке я рассказала об этом Бродскому. Он ответил: «Я знаю об этом, но зачем он так рисковал!») В результате этого дела Ефима Эткинда и Владимира Марамзина (издателя самиздатовских сборников стихов поэта) выжали в эмиграцию.

В июне того же 1974 года Барышников остался на Западе. Его друзей и знакомых вызывали в КГБ. Меня следователь спрашивал: «Барышников дружил с Юрским и Жванецким. Как вы думаете, не могли они его уговаривать остаться на Западе?». Жванецкий и Юрский были у КГБ на подозрении.

Последний раз я фотографировала Сергея Юрского на телестудии незадолго до того, как на его появление там был наложен запрет. Он снимал телефильм по рассказу О’Генри «Младенцы в джунглях». То ли я путалась под ногами со своим аппаратом, то ли Юрский не первый раз пытался определить, не гожусь ли я сама для съёмки, словом, он посмотрел-посмотрел на меня и решил занять в фильме. В самом начале я сижу за столиком в нью-йоркском кафе и закуриваю сигарету. Когда фильм был уже готов к показу, обнаружили, что я закуриваю её с другого конца. Так и осталось! Я ведь не курила, мне было всё равно, какой конец зажечь!

В 1975 году на работу Юрского везде, кроме театра, был наложен запрет. Его имя вычеркивали из текстов рецензий, радио- и телепередач, его перестали снимать на «Мосфильме» и «Ленфильме», у него отобрали пропуск на студию телевидение… Сергея «вырезали» из уже отснятых телевизионных передач, как будто «отрезали от жизни», как он сам говорил.

В телевизионных передачах было запрещено упоминать его имя. Чтобы проиллюстрировать, до какой мелочности доходил этот запрет, приведу рассказ Надежды Виноградовой (в то время – Козловой). Как корреспондент новостей культуры на ТВ, она снимала репортаж о нашей выставке во Дворце искусств — ведь это была первая выставка театральной фотографии в Ленинграде. Она не могла произносить имени Сергея Юрского, но именно на его фотографии в роли Мольера телевизионный режиссёр дал титр: «Репортаж Надежды Козловой». «Сразу после выпуска в кабинете главного редактора зазвонила «вертушка» — спецтелефон, соединенный со Смольным». Надя ждала, что её уволят, но директор поступил мягче, Козлова была переведен на полгода в администраторы без права делать репортажи. Юрский, узнав об этом, рвался пойти в Смольный и высказать им всё, что он думает об этом решении. Его с трудом удержали. Если бы он пошёл в Смольный, Козлову выгнали бы с работы.

Таковы были реалии жизни в Советском Союзе… Старались вмешаться и в отношения Наташи и Сергея. «Моей жене не то, чтобы предлагали отречься от меня, ни в коем разе. Но разными способами старались её от меня отделить», – рассказывал Юрский в одном из интервью. В ответ на это Тенякова сменила в паспорте свою фамилию на «Юрская».

А вот Товстоногов не заступился. Думаю, дело тут было не только в страхе повредить театру, который у Романова тоже был на плохом счету. Но успешный режиссёр в его театре, вокруг которого собираются артисты…

И всё таки в 1976 году он дал Юрскому возможность выпустить ещё один спектакль на малой сцене БДТ: «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой. Какой это был тонкий, интеллигентный спектакль! Как там играла Наталья Тенякова! А сам Юрский! А Зинаида Шарко, а Светлана Крючкова!

Но «Фантазии» вышли с большим трудом. Товстоногов не понимал образного языка Юрского-режиссёра – ему не хватало стола под абажуром, его ставила в тупик одна из самых сильных метафор спектакля – отчаянный бег Фарятьева по кругу. На худсовете, угадывая недовольство главного режиссёра, артисты ругали спектакль. «Серёжа, что ты нам показал? Это готовый спектакль?» – насмешливо спрашивал Стржельчик.

Но узнав, что Юрский и Тенякова решили уйти из театра, Товстоногов спектакль разрешил, и он пошёл без всяких изменений. После спектакля на банкете Алла Соколова вслух выразила сожаление, что спектакль поставил не Товстоногов.

Не помню, почему Наташа и Сергей сделали потом какой-то ещё один частный банкет, на который пригласили меня, уже отъезжающую. Это была смелость в то время, ведь я была «изменницей родины». Никто не пришёл, кроме меня и Окрепилова. Сейчас я думаю, не надо было мне приходить.

——————

К этому времени на Юрского ополчились, как я писала, городские власти. В телевизионных передачах было запрещено упоминать его имя. Замечательно о том времени рассказывает Надежда Виноградова (в то время – Козлова). Как корреспондент новостей культуры на ТВ, она снимала нашу выставку. Она не могла произносить имени Юрского, но именно на его фотографии в роли Мольера телевизионный режиссёр дал титр: «Репортаж Надежды Козловой». «Сразу после выпуска в кабинете главного редактора зазвонила «вертушка». Так называли спецтелефон, соединенный со Смольным». Надя ждала, что её уволят, но директор поступил мягче, Козлова была переведен на полгода в администраторы без права делать репортаж. Юрский, узнав об этом, рвался пойти в Смольный и высказать им всё, что он думает об этом решении. Его с трудом удержали. Если бы Серёжа пошёл в Смольный, Козлову выгнали бы с работы.

Таковы были реалии жизни в Советском Союзе… Старались вмешаться и в отношения Наташи и Сергея. «Моей жене не то, чтобы предлагали отречься от меня, ни в коем разе. Но разными способами старались её от меня отделить», – рассказывал Юрский в одном из интервью. В ответ на это Тенякова сменила в паспорте свою фамилию на «Юрская». А вот Товстоногов не заступился. Думаю, дело тут было не только в страхе повредить театру, который у Романова тоже был на чёрном счету. Но успешный режиссёр в театре, вокруг которого собираются артисты…

Но в этой казалось бы безвыходной ситуации у Юрского сущесвовала параллельная творческая жизнь: он создавал свои чтецкие вечера. Стиль исполнения каждого автора, голосовые модуляции, манера поведения на сцене и игра с воображаемым (или реальным) предметом – всё это создавало впечатление скорее спектакля, чем чтецкого вечера. Это был его Чтецкий театррепертуар которого он выбирал сам., сам же был в нём режиссёром, и сам играл.

Репертуар этого чтецкого театра простирался от Пушкина до Пастернака и Жванецкого. Актёр владел разными жанрами и поразительно создавал и характеры, и настроение, и атмосферу иногда только модуляциями голоса.

Так, читая блистательно главу «Нехорошая квартира» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», был и котом, нацепившим гриб на вилку, и Воландом. Зал смеялся. Глава подходила к концу. Волшебной силой Воланда директор варьете Стёпа Лиходеев переброшен из Москвы в Ялту на берег Чёрного моря. И вдруг с интонацией, которую на словах описать не могу, звучит голос Юрского: «Стёпа тихо вздохнул, повалился на бок, головой стукнулся о нагретый камень мола». Зал затих. Оказалось, что не заслужил проходимец Степа такой страшной кары, это наказание выше его сил, и он уходит от нас, то ли теряя сознание, то ли в окончательное небытие. Такое впечатление создавалось артистом только изменением интонации, только голосом, звучащим как будто из другого пространства.

Такое же изменение пространства помню во время чтения Юрским «Домика в Коломне» Пушкина. Читал он в элегантном палевом энгельгартовском зале – Малом зале филармонии. На сцене стоял рояль. Только что актёр оживлённо рассказывал весёлую историю о мнимой служанки, и вдруг – остановка. Вдова с дочерью по воскресеньям ходили к Покрову. Юрский подходил к роялю, становился почти спиной к зрительному залу. – «Туда я помню ездила всегда Графиня…» Юрский нажимал на клавишу. Звук. Пауза. – «(звали как, не помню, право)» Звук. Пауза. И зритель понимает: неправда, помню. И не могу забыть…

Режиссёрская мизансцена с роялем и актёрский голос, лишённый всякой интонации, нарочито безразличный – воссоздают грустное воспоминание о тайной влюблённости. И такая печаль! Такая печаль, которая передаётся зрителям – как это получается? Это уже нематериальная часть актёрской профессии. И вновь актёр, продолжает весёлым голосом рассказчика, стряхнув воспоминание: «Блаженнее стократ её была, / Читатель, новая знакомка ваша…»

Но наиболее памятно мне исполнение Юрским стихотворения Бориса Пастернака «Снег идёт», которое я слышала не один раз и в разные годы. Конечно, каждый следующий спектакль отличается от предыдущего. Актёр не повторяет себя полностью. Всегда оставалось «распевание» текста и подчёркивание внутреннего ритма стихотворения, которое вызывает зрительное и физическое ощущение медленно идущего снега – крупные хлопья в безветренную чёрную ночь падают из небесной бездны… и вся космическая картина неба, сходящего на землю. Но принципиально новый смысл окончания этого стихотворения в разные времена кажется мне неслучайным

Помню, как в предотъездное время 1977 года, я шла с сыном на концерт Юрского и думала, – последний раз в моей жизни. В Ленинграде у Финляндского вокзала в большом концертном зале Юрский читал «Снег идёт». И тот же распев, и та же космическая картина мироздания… И когда он на последней фразе, закинув голову, выкрикнул, выдохнул сдавленным голосом: «Перекрёстка поворот!» Всё стало таким понятным: этот напевный голос, эта речевая иллюзия тихой ночи – шаманство, или как теперь бы сказали – медитация оракула, в конце которой он вдруг видит будущее: «перекрёстка поворот!» И тёмная ночь оборачивается «древним хаосом».

В 2017 году, ровно через сорок лет, Юрский последний раз выступал в Нью-Йорке в Карнеги-холл с чтецким вечером и читал среди прочего «Снег идёт». Последнюю фразу «Перекрёстка поворот» сказал твёрдо, интонационно поставил точку. Нет больше перекрёстков. Тупик. Великие творцы – свидетели настоящего и прорицатели будущего.

На том же вечере в Ленинграде Юрский читал и другое стихотворение Пастернака, «Метель», уже совсем впрямую обращённое ко мне и таким же как я, к нему самому, ко всем, кто оказался на перекрёстке. Читал, выражая душевное смятение человека того времени. И так же, как страшно, как о перекрёстке, вещал в своём космическом прозрении: «Я тоже какой-то… я сбился с дороги…» И, раскинув руки: «Не тот это город, и полночь не та».

После концерта он написал мне цитату из «Метели» на афише: «Послушай, в посаде, куда ни одна / Нога не ступала, одни душегубы, / Твой вестник…» В тот вечер Юрский «предсказывал» или выражал драматическое предчувствие поворота не только общей, но – прежде всего – своей судьбы. У него самого тогда был тяжёлый, даже – страшный период жизни. В театре его положение было трагичным.

———————-

В июле 1977, года я уезжала в эмиграцию в Америку, Юрский с семьёй –в эмиграцию московскую, как он называл этот переезд.

…Когда Юрский готовил роль Осипа в «Ревизоре», ему подарили котёнка. Естественно, кот получил имя Осип. Это был суровый, неулыбчивый кот, загадочный, как пришелец с Марса. Во время работы над фильмом «Фиеста» в дом к Юрским часто приходил Миша Барышников. Кот сидел рядом с Мишей и изучающе его разглядывал, а затем однажды прошёлся по коридору, с гордым достоинством выворачивая пушистые лапы наружу (по первой позиции), как в классическом балете. С тех пор в виде большого благоволения к гостям, Осип показывал «как ходит Барышников».

Удостоилась этой чести и я. Незадолго до отъезда мы с Серёжей и Наташей сидели за столом у них на кухне, разговаривали. Настроение было сумрачное. Кот подошёл и сел рядом с моим стулом и уставился на меня своими марсианскими глазами. «Осторожно, – сказала мне Наташа, – он может порвать колготки». Но Осип сидел неподвижно, а затем вскочил на батарею и прошёлся по ней, выворачивая лапы: сделал мне подарок на прощанье.

(Позже я сделала фотографию Осипа, но это был уже 1987 год, когда я впервые приехала в Россию, сначала в Ленинград, затем в Москву).

Прощания тогда были трагическими: никто не верил, что когда-нибудь вновь увидим друг друга.

В последние для меня предотъездные дни, Серёжа уезжал в Среднюю Азию на съёмки фильма. Он позвонил мне по телефону (у меня тогда – прослушиваемому), и мы договорились, что я приду провожать его на вокзал. Не успела я войти на перрон, как прибежал запыхавшийся человек, которого я смутно помнила в лицо, радостно окликнул меня по имени и стал рассказывать какую-то путаную историю, что ему надо что-то Юрскому передать, стал вытаскивать из кармана мятую телеграмму. Когда пришёл Серёжа, этот человек от нас отстал, но маячил где-то недалеко. Серёжа рассказывал мне об их с Наташей планах переезда в Москву. Так мы и прощались навсегда у вагона «Красной стрелы», под взглядами проводницы, влюблённо смотревшей на знаменитого артиста, и наблюдением стукача.

Через год после моего отъезда Юрский и Тенякова переехали в Москву. Нелёгкую историю их «эмиграции» я знаю со слов самого Сергея.

Олег Ефремов пригласил их с Наташей во МХАТ, но в последний момент, когда они уже приехали в Москву и остановились в гостинице, министр культуры Демичев вызвал к себе Ефремова и наложил запрет на это приглашение. По словам Ефремова, министр объяснил этотем, что ленинградский обком считает Юрского чуть ли не главой антисоветской оппозиции Ленинграда. «Но мы же знаем, что это не так!» – возмутился Олег Николаевич. «Мы знаем, что это не так, – согласился Демичев, – но ленинградский обком так считает».

Попытка Марка Захарова взят артистов в труппу театра Ленинского Комсомола упёрлась в такой же запрет сверху. Как я поняла, Юрский сделал попытку вернуться в БДТ, но Товстоногов ему сказал: «Я буду рад, Серёжа, твоему возвращению в театр как актёра. Но запомни: ставить я тебе никогда не дам». Такой вариант для Юрского был неприемлем.

По инициативе Ростислава Плятта директор театра им.Моссовета в Москве Лев Фёдорович Лосев пригласил Юрского поставить спектакль к юбилею артиста. Понадобилось ещё два года совместных усилий Ростислава Плятта и Фаины Раневской, которые вышли на уровень большого начальства, чтобы Юрского и Тенякову разрешили принять в штат театра и прописать в Москве.

——————

*Романов Григорий Васильевич (1923–2008) – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1970–1983).